Утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 августа 1988 г. N 2932

Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 23950-88

"ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СТРОНЦИЯ"

Drinking water. Method for determination of strontium mass concentration

Срок действия - с 1 января 1990 г.

до 1 января 1995 г.

Ограничение срока действия снято в 1993 г.

Взамен ГОСТ 23950-80

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду и устанавливает эмиссионный пламенно-фотометрический метод определения массовой концентрации стронция.

Эмиссионный пламенно-фотометрический метод основан на измерении абсолютной интенсивности излучения наиболее чувствительной резонансной линии стронция 460, 7 нм при возбуждении его в пропано-воздушном или ацетилено-воздушном пламени. Влияние мешающих компонентов устраняют добавлением в пробу хлористых солей лантана или кальция. Предел обнаружения стронция с доверительной вероятностью Р = 0, 95 составляет 0, 5 мг/дм3. Диапазон измерений 0, 5 - 10 мг/дм3 (при содержании массовой концентрации стронция свыше 10 мг/дм3 пробу разбавляют дистиллированной водой).

1. Метод отбора проб

1.1. Отбор проб - по ГОСТ 24481-80. Объем пробы для определения стронция должен быть не менее 100 см3.

1.2. Пробы воды консервируют путем добавления 1 см3 азотной кислоты, разбавленной в соотношении 1:5, приготовленной по ГОСТ 4517-87, в 100 см3 пробы.

2. Аппаратура, реактивы и материалы

Колбы мерные по ГОСТ 1770-74 вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 см3, класс точности 2.

Пипетки мерные по ГОСТ 20292-74 вместимостью 0, 5; 1; 5; 10; 25; 50; 1000 см3, класс точности 2.

Весы лабораторные аналитические по ГОСТ 24104-80, класс точности 2.

Азотная кислота по ГОСТ 4461-77.

Кальций хлористый шестиводный (CaCl26H2O), ос.ч.

Лантан хлористый шестиводный (LaCl3 6H2O), ч.д.а.

Стронций азотнокислый по ГОСТ 5429-74.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Манометр на 0, 2 - 0, 3 МПа, класс точности 1, 5.

Редуктор типа РДВ-5.

Спектрометр с системой призм или с дифракционной решеткой, с электронным фотоумножителем (область максимальной спектральной чувствительности 400 - 500 нм), с автоматической записью на самописце при сканировании аналитического участка спектра, с пламенным атомизатором, работающий в эмиссионном режиме. Прибор должен обеспечивать определение минимальных содержаний стронция (0, 5 - 2, 0 мг/дм3).

Баллон со сжатым пропаном с редуктором типа РДГ-6 или баллон со сжатым ацетиленом с редуктором типа ДАП-1.

Баллон со сжатым воздухом или компрессор, обеспечивающий давление на выходе не менее 0, 3 МПа.

Примечание. Допускается использовать мерную посуду и другие спектрометры, имеющие аналогичные метрологические характеристики.

3. Подготовка к испытанию

3.1. Приготовление раствора хлористого кальция массовой концентрации 100 г/дм3 кальция.

500 г шестиводного хлористого кальция помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают дистиллированную воду до метки и перемешивают.

3.2. Приготовление раствора хлористого лантана массовой концентрации 100 г/дм3 лантана.

250 г шестиводного хлористого лантана помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3, доливают дистиллированную воду до метки и перемешивают.

3.3. Приготовление стандартных растворов стронция

Для приготовления основного стандартного раствора массовой концентрации 1, 00 г/дм3 стронция, 0, 241 г азотнокислого стронция помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в дистиллированной воде, содержащей азотную кислоту, доводя объем раствора до метки. Азотную кислоту добавляют в дистиллированную воду из расчета 0, 5 см3 кислоты, разбавленной 1:2 на 100 см3 дистиллированной воды. Срок хранения не более одного года.

Стандартный раствор массовой концентрации 0, 10 г/дм3 стронция готовят разбавлением в 10 раз основного стандартного раствора дистиллированной водой, в которую добавлена азотная кислота из расчета 10 см3 кислоты, разбавленной 1:5, на 1000 см3 дистиллированной воды.

4. Проведение испытания

4.1. К 100 см3 отобранной для анализа пробы приливают 2 см3 раствора хлористого кальция или 1 см3 раствора хлористого лантана, приготовленных, как указано в пп. 4.2 и 4.3, и тщательно перемешивают. Подготовленную для анализа пробу подают при помощи распылителя в пламя горелки. Используют воздушно-ацетиленовое или пропан-воздушное пламя. Воздух подают под давлением 0, 1 - 0, 15 МПа при постоянном контроле стабильности его подачи по манометру. Стабильность подачи горючего газа обеспечивается редуктором, установленным непосредственно на баллоне. Количество подаваемого в горелку горючего газа контролируют по величине и устойчивости синего конуса пламени.

На диаграммной ленте самописца регистрируют сигнал, соответствующий интенсивности резонансной линии стронция (460, 7 нм). Абсолютная интенсивность излучения стронция прямо пропорциональна содержанию его в пробе. Абсолютную интенсивность измеряют в делениях диаграммной ленты самописца, исключив интенсивность фона спектра пробы и темновой ток фотоумножителя.

4.2. Для построения градуировочного графика готовят шкалу рабочих стандартных растворов. Для этого в мерные колбы вместимостью 1000 см3 отбирают 5; 10; 25; 50; 1000 см3 стандартного раствора, содержащего 0, 10 г/дм3 стронция, добавляют по 10 см3 азотной кислоты, разбавленной в соотношении 1:5, и доводят дистиллированной водой до метки. Массовая концентрация стронция в рабочих стандартных растворах соответственно составляет 0, 50; 1, 00; 3, 50; 5, 00; 10, 0 мг/дм3. В 100 см3 каждого стандартного раствора и анализируемой пробы добавляют по 2 см3 раствора хлористого кальция или по 1 см3 раствора хлористого лантана.

4.3. Пробы и стандартные растворы подают при помощи распылителя в пламя горелки и регистрируют интенсивность излучения стронция. Стандартные растворы измеряют в порядке возрастания массовой концентрации стронция в начале и в конце определения. Если анализируют более 15 проб, то через каждые 10 проб повторяют измерение шкалы стандартных растворов. После измерения стандартных растворов и после каждой пробы горелку-распылитель промывают дистиллированной водой.

5. Обработка результатов

5.1. По стандартным растворам строят градуировочный график зависимости абсолютной интенсивности излучения стронция от его массовой концентрации в растворе. Для этого по оси абсцисс откладывают значение массовой концентрации стронция в стандартном растворе (0, 50; 1, 00; 2, 50; 5, 00; 10, 0 мг/дм3), а по оси ординат - соответствующие значения абсолютной интенсивности в делениях диаграммной ленты. График строят в линейном масштабе.

Измерив абсолютную интенсивность излучения стронция в пробе, определяют по графику его массовую концентрацию (мг/дм3) в анализируемой пробе.

5.2. Допускаемые значения показателя точности измерений в зависимости от диапазона измеряемых содержаний стронция приведены в табл. 1.

Таблица 1

|

Диапазон измеряемой массовой концентрации стронция, мг/дм3

|

Предел допускаемых значений относительного среднего квадратического отклонения результатов измерений

|

Предел допускаемых значений относительного расхождения двух измерений одной пробы, выполняемых в разных условиях при Р = 0, 95

∆p, r=2, 77

|

|

От 9, 5 до 5 включ.

Св. 5

|

10

5

|

28

14

|

5.3. Систематическая составляющая погрешность измерений должна быть не более 1/3 значения предела допускаемого значения среднего квадратического отклонения результатов измерений.

5.4. Точность измерений контролируют путем анализа зашифрованных (в том числе стандартных) проб, включаемых в каждую партию. Контрольные пробы должны составлять не менее 30% при количестве анализируемых рядовых проб более 15 и 100% при меньшем количестве проб в партии. Стопроцентный контроль проводят также при решении вопроса оценки качества воды с целью возможности ее применения для питьевого водоснабжения при массовой концентрации стронция от 6 до 8 мг/дм3 (при ПДК 7 мг/дм3).

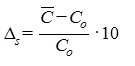

5.5. Расхождение между основным и контрольным результатами одной пробы (∆r) вычисляют по формуле

,

,

где C1 - результат основного измерения;

C2 - результат контрольного измерения.

Полученное значение ∆r сравнивают со значением ∆p, r (см. табл. 1). Если ∆r<∆p, r, то результат анализа считают правильным, если ∆r>∆p, r, то при стопроцентном контроле анализ повторяют до получения удовлетворительных результатов, а при тридцатипроцентном контроле (число проб в выборке более 15) число промахов должно укладываться в допустимое приемочное число, указанное в табл. 2.

Таблица 2

|

Число анализируемых проб

|

Число контрольных проб

|

Приемочное число

|

|

15 - 60

61 - 100

101 - 150

|

5 - 20

20 - 30

30 - 50

|

1

2

3

|

Если число промахов больше приемочного числа, анализ повторяют до получения удовлетворительных результатов.

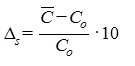

5.6. Систематическую погрешность (∆s) контролируют по стандартным образцам (не реже двух раз в год, а также при смене оборудования и стандартных растворов). Расчет ведут по формуле

при числе параллельных определений 5,

где C̅ - среднее значение измерений;

Co - аттестованное значение содержания стронция.

Систематическая составляющая погрешность должна соответствовать требованиям п. 5.3.

5.7. Стабильность работы аппаратуры и градуировочного графика контролируют путем регулярного повторения анализа серии стандартных растворов через каждые 10 - 15 проб, а также в начале и конце съемки.

5.8. Загрязненность реактивов стронцием контролируют путем проведение анализа "холостых" проб на реактивы.

![]() — Все документы — ГОСТы — ГОСТ 23950-88 ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СТРОНЦИЯ

— Все документы — ГОСТы — ГОСТ 23950-88 ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СТРОНЦИЯ Банкир Хотимский объяснил слухи о заморозке вкладов в России идеей застройщиков

Банкир Хотимский объяснил слухи о заморозке вкладов в России идеей застройщиков

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За нескошенную траву дачникам грозит штраф до 50 тысяч

Эксперт по ЖКХ Бондарь: За нескошенную траву дачникам грозит штраф до 50 тысяч

Экс-глава ЦБ Дубинин: В России никогда не откажутся от наличных рублей

Экс-глава ЦБ Дубинин: В России никогда не откажутся от наличных рублей

Комитет ГД поддержал продление на три года эксперимента по исламскому банкингу

Комитет ГД поддержал продление на три года эксперимента по исламскому банкингу

Депутат Бессараб: Россияне с зарплатой в конвертах могут остаться без пенсии

Депутат Бессараб: Россияне с зарплатой в конвертах могут остаться без пенсии

,

,