ГОСТ 28817-90 (СТ СЭВ 6747-89, ИСО 4503-78, ИСО 4883-78) СПЛАВЫ ТВЕРДЫЕ СПЕЧЕННЫЕ. РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

Администратор

Администратор

09.08.2016

09.08.2016

Утв. и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3363

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ГОСТ 28817-90 (СТ СЭВ 6747-89, ИСО 4503-78, ИСО 4883-78)

Sintered hardmetals. Determination of metallic elements by X-ray fluorescence

Введен впервые

Дата введения с 1 июля 91 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством металлургии СССР

Разработчики

С.Н. Суворова

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3363

3. Приложения 1 и 2 настоящего стандарта подготовлены методом прямого применения международных стандартов ИСО 4503-78 «Твердые сплавы. Определение содержания металлических элементов рентгеновской флуоресценцией. Метод плавления» и ИСО 4883-78 «Твердые сплавы. Определение металлических элементов рентгеновской флуоресценцией. Метод растворения» Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6747-89, кроме приложений 1 и 2

4. Введен впервые

5. Ссылочные нормативно-технические документы

|

Обозначение НТД, на который дана ссылка |

Номер раздела |

|

ГОСТ 4461-77 |

2 |

|

ГОСТ 5817-77 |

2 |

|

ГОСТ 10484-78 |

2 |

|

ГОСТ 18300-87 |

2 |

Настоящий стандарт устанавливает рентгенофлуоресцентный метод определения титана, тантала, кобальта, ниобия, вольфрама и железа в сложных карбидах, твердосплавных карбидных смесях и предварительно спеченных твердых сплавах (далее твердые сплавы) при массовой доле: титана от 1, 0 до 40, 0 %, кобальта от 1, 0 до 60, 0 %, тантала от 0, 1 до 35, 0 %, железа от 0, 01 до 3, 0 %, ниобия от 0, 05 до 15, 0 %, вольфрама от 45, 0 до 95, 0 %.

Метод основан на возбуждении характеристического вторичного рентгеновского излучения определяемого компонента и регистрации этого излучения спектрометрической аппаратурой.

Допускается проводить анализ по международным стандартам ИСО 4503 и ИСО 4883, приведенным в приложениях 1 и 2.

При разногласиях анализ проводится по стандарту.

1.1. Оборудование лабораторное обычное.

1.2. Спектрометр рентгенофлуоресцентный СРМ-20М, СРМ-25 или любого другого типа.

1.3. Комплекс вычислительный.

1.4. Пресс с усилием 10 т/см2.

Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300.

Кислота борная.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Вата.

Стандартные образцы категории ОСО и СОП, в которых аттестованное содержание компонентов не отличается от анализируемых более чем в два раза.

3.1. Подготовка анализируемых проб и стандартных образцов. В прессформу засылают 4 - 5 г борной кислоты ровным слоем.

На полученную подложку из борной кислоты высыпают ровным слоем 4 - 5 г анализируемой пробы. Прессуют таблетку и помещают ее в кассету прибора.

Аналогично изготавливают таблетки стандартного образца.

Стандартные образцы по гранулометрическому составу должны соответствовать анализируемой пробе.

3.2. На спектрометре устанавливают характеристическую длину волны определяемого компонента; на квантометре фиксируют каналы, по которым будет производиться отсчет характеристического излучения определяемого компонента.

Одновременно устанавливают рабочее напряжение и ток на рентгеновской трубке. Все параметры измерения, включая материал анода рентгеновской трубки, выбирают таким образом, чтобы получить оптимальное число импульсов, при этом необходимо использовать следующие аналитические линии: титан - Kα1, 2; ниобий - Кα1, 2; тантал -Lα; вольфрам - Lα; железо - Кα1, 2; кобальт - Kαl, 2.

Подключают вычислительный комплекс и вводят в него программу, необходимую для обработки результатов анализа.

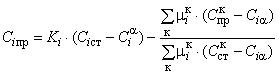

4.1. Массовую долю компонента (Ci np) в процентах вычисляют по формуле

![]() ,

,

(1)

где Кi - отношение интенсивностей характеристического вторичного рентгеновского излучения i-го компонента анализируемой пробы и стандартного образца, вычисляемое по формуле

![]() ,

,

(2)

где Jiпр, Jiст - интенсивности характеристического вторичного рентгеновского излучения i-го компонента в пробе и стандартном образце;

Сiпр, Сiст - концентрации i-го компонента в пробе и стандартном образце, %;

μiпр, μiст - коэффициенты массового поглощения рентгеновского излучения i-го компонента в пробе и стандартном образце, вычисляемые по формуле

![]() ,

,

(3)

где μix - массовый коэффициент поглощения характеристического излучения i-го компонента анализируемой пробы (стандартного образца).

к = 1, 2, 3........n.

Таким образом, массовая доля компонента (Ciпр) в процентах вычисляют по формуле

,

,

(4)

где Сiα - учет фона производится вычитанием интенсивности фона, замеренной на линии, расположенной рядом с аналитической линией определяемого компонента, из интенсивности аналитической линии определяемого компонента в анализируемой пробе и стандартном образце.

4.2. Абсолютные допускаемые расхождения результатов трех параллельных определений при доверительной вероятности Р = 0, 95 не должны превышать значений, указанных в таблице.

|

Определяемый компонент |

Массовая доля компонента, % |

Абсолютные допустимые расхождения, % |

|

Титан |

От 1, 0 до 5, 0 включ. |

0, 06 |

|

Св. 5, 0 » 10, 0 » |

0, 20 | |

|

» 10, 0 » 40, 0 » |

0, 30 | |

|

Тантал |

От 0, 1 до 3, 0 включ. |

0, 06 |

|

Св. 3, 0 » 10, 0 » |

0, 10 | |

|

» 10, 0 » 20, 0 » |

0, 20 | |

|

» 20, 0 » 35, 0 » |

0, 30 | |

|

Кобальт |

От 1, 0 до 5, 0 включ. |

0, 09 |

|

Св. 5, 0 » 15, 0 » |

0, 20 | |

|

» 15, 0 » 45, 0 » |

0, 30 | |

|

» 45, 0 » 60, 0 » |

0, 50 | |

|

Железо |

От 0, 01 до 0, 1 включ. |

0, 006 |

|

Св. 0, 1 » 1, 0 » |

0, 05 | |

|

» 1, 0 » 3, 0 » |

0, 09 | |

|

Ниобий |

От 0, 05 до 0, 1 включ. |

0, 005 |

|

Св. 0, 1 » 1, 0 » |

0, 06 | |

|

» 1, 0 » 5, 0 » |

0, 10 | |

|

» 5, 0 » 15, 0 » |

0, 30 | |

|

Вольфрам |

От 45 до 60 включ. |

0, 7 |

|

Св. 60 » 80 » |

1, 0 | |

|

» 80 » 95 » |

1, 2 |

Приложение 1

Рекомендуемое

Настоящий стандарт устанавливает рентгеновский флуоресцентный метод определения кобальта, хрома, железа, марганца, молибдена, никеля, ниобия, тантала, титана, вольфрама, ванадия и циркония в карбидах и твердых сплавах.

Метод применим к:

карбидам ниобия, тантала, титана, ванадия, вольфрама и циркония; смесям этих карбидов и металлическим связкам;

всем маркам предварительно спеченных или спеченных твердых сплавов, полученных из этих карбидов.

Массовая доля элементов приведена в табл. 1.

Таблица 1

|

Определяемый элемент |

Массовая доля, % |

|

Кобальт |

0, 05 - 50 |

|

Хром |

0, 05 - 2, 0 |

|

Железо |

0, 05 - 2, 0 |

|

Марганец |

0, 05 - 2, 5 |

|

Молибден |

0, 05 - 5, 0 |

|

Ниобий |

0, 05 - 15 |

|

Никель |

0, 05 - 5, 0 |

|

Тантал |

0, 10 - 30 |

|

Титан |

0, 3 - 30 |

|

Ванадии |

0, 15 - 4, 0 |

|

Вольфрам |

45 - 95 |

|

Цирконий |

0, 05 - 2, 0 |

Определяется метод измерения интенсивности характеристического рентгеновского спектра элементов. Для ликвидации влияний размера частиц и влияния интерференции испытуемая порция растворяется в соответствующей смеси кислот и преобразуется в сульфаты или непосредственно окисляется. Сульфаты или оксиды затем расплавляются в смеси тетрабората натрия и соединения бария.

Следует учесть влияние, например, линейной интерференции титана и вольфрама на ванадий.

Во время анализа используйте реагенты только известной аналитической марки и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

5.1. Пероксид бария, безводный, или карбонат бария, безводный.

5.2. Тетраборат натрия, безводный.

Для обеспечения обезвоживания нагрейте тетраборат натрия примерно до 400 °С.

5.3. Фтористоводородная кислота, ρ 1, 12 г/мл.

5.4. Азотная кислота, ρ 1, 24 г/мл (азотная кислота, ρ 1, 42 г/мл разбавленная 1 + 1).

5.5. Серная кислота, ρ 1, 54 г/мл (серная кислота, ρ 1, 84 г/мл, разбавленная 1 + 1).

Обычная лабораторная аппаратура.

6.1. Рентгеновский спектрометр.

6.2. Печи для окисления испытуемой порции от 700 до 900 °С и для подготовки расплава бората, примерно, при 1100 °С.

6.3. Платиновые тарелочки, 50 до 100 мл.

Примечание. Желательно использовать тарелочки, изготовленные из 95 % Pt + 5 % Au.

6.4. Пластина с отполированной поверхностью из сплава платины составом, например, 85 % Pt + 10 % Rh + 5 % Аи или 95 % Pt + 5 % Аu.

Примечание. Пластина должна иметь температуру на поверхности от 300 до 400 °С, при котором диск из бората легко отсоединялся и не растрескивался.

6.5. Латунные кольца или жаропрочные стальные цилиндры, или графитовые цилиндры.

Примечание. Вместо пластины и латунных колец можно использовать формы из графита или жаропрочной стали.

6.6. Приспособление для сухого или мокрого шлифования.

7.1. Образец следует измельчить в ступке, изготовленной из материала, который не влияет на состав образца. Измельченный материал следует просеять через сито с отверстиями 2 мм при использовании метода растворения в кислоте или просеять через сито с отверстиями 0, 18 мм при использовании метода окисления.

7.2. Анализ следует проводить на двух или трех испытуемых порциях.

8.1. Взвесьте с точностью до ближайших 0, 001 г примерно 0, 5 г испытуемого образца.

Примечание. Если в состав образца входит смазка, следует внести поправку на содержание смазки.

8.2. Испытуемую порцию помещают на платиновую тарелочку и либо растворяют, либо окисляют. Процедуру окисления не используют, если содержание молибдена превышает 0, 1 % (м/м).

8.2.1. Добавьте 15 мл азотной кислоты в неокисленную или частично окисленную порцию, умеренно нагрейте тарелочку, добавьте капля за каплей 2 мл фтористоводородной кислоты и выдержите тарелочку при умеренной температуре.

После полного растворения испытуемой порции добавьте 1 - 2 мл серной кислоты. Высушите и нагрейте примерно при 600 °С до тех пор, пока не прекратится образование SO3. Охладите.

Так как существует возможность перемещения молибдена из одного тигеля в другой, то постарайтесь избежать такого перемещения во время процесса нагрева. Поэтому не нагревайте образцы с высоким и низким содержанием молибдена в печи в одной партии.

8.2.2. Окислите испытуемую порцию на воздухе в печи при температуре от 700 до 900 °С в течение 1 часа. Если достигнуто полное окисление, то продолжайте, как указано в п. 8.3. Если не достигнуто полное окисление (как, например, в твердых сплавах с высоким содержанием титана), то продолжайте, как указано в п. 8.2.1.

8.3. Хорошо перемешайте испытуемую порцию с расплавленной буферной смесью, содержащей (15 ± 0, 01) г тетрабората натрия и (4 ± 0, 01) г пероксида бария или (4, 5 ± 0, 01) г карбоната бария и постепенно нагревайте тарелочку до тех пор, пока ее содержимое не расплавится полностью и не окончится реакция. Накройте тарелочку крышкой. Растворите оксиды, расплавив их при температуре примерно 1100 °С в течение 10 - 15 мин. Для получения однородной массы помешайте расплав.

8.4. Налейте расплав в предварительно нагретое кольцо, помещенное на опорную пластину, лежащую на нагревательном устройстве с температурой 300 - 400 °C. Оставьте охлаждаться до тех пор, пока диск не отойдет от пластины. Поместите диск с кольцом на асбестовую пластину и дайте им остыть до комнатной температуры.

8.5. Проведите сухое или мокрое шлифование диска на шлифовальном устройстве до получения гладкой и ровной поверхности.

Примечание. Окончательное сухое или мокрое шлифование должно быть выполнено наждачной бумагой № 220. Следует соблюдать осторожность при шлифовании всухую, чтобы избежать загрязнения образца шлифовальной бумагой.

8.6. Анализ с помощью рентгеновской спектрометрии.

9.1. Для получения оптимального числа импульсов следует учесть все параметры, измерения, включая материал мишени рентгеновской трубки.

9.2. Следует использовать аналитические линии, показанные в табл. 2.

Таблица 2

|

Элемент |

Со, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb, Ni, Ti, V, Zr |

Та, W |

|

Аналитическая линия |

Кα1, 2 |

Lα1 |

Примечание. Рекомендуется измерять все элементы в первом порядке отражения от кристалла Li A (200). При определении титана берутся измерения отражений второго порядка от кристалла PET (пентаэритрит).

9, 3. В случае необходимости следует производить коррекцию на фон.

Калибровочные кривые должны строиться на основании синтетически подготовленных образцов, состав которых указан в п. 2, и которые должны примерно соответствовать маркам анализируемых твердых сплавов. При подготовке образцов известные количества металлов или их соответствующих соединений должны тщательно перемешиваться. Анализ смесей проводится так, как указано в пп. 8.2 - 8.6.

11.1. Допуски

Отклонения двух или трех произвольных определений не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

|

Массовая доля, % |

Абсолютные допускаемые расхождения двух определений, % |

Абсолютные допускаемые расхождения трех определений, % |

|

От 0, 015 до 0, 4 включ. |

0, 04 |

0, 05 |

|

Св. 0, 4 » 2 » |

0, 20 |

0, 25 |

|

» 2 » 10 » |

0, 30 |

0, 35 |

|

» 10 » 30 » |

0, 4 |

0, 5 |

|

» 30 » 95 » |

1, 0 |

1, 2 |

11.2. Окончательный результат

Представляется среднее арифметическое значение приемлемых измерений, округленных до ближайшего значения (табл. 4).

Таблица 4

|

Массовая доля, % |

Округление до ближайшего, % |

|

От 0, 05 до 0, 4 включ. |

0, 01 |

|

Св. 0, 4 » 30 » |

0, 1 |

|

» 30 » 95 » |

1 |

В отчет об испытаниях должна быть включена следующая информация:

а) ссылка на данный Международный стандарт;

б) подробная информация, касающаяся идентификации испытуемого образца;

в) полученные результаты;

г) процедуры, не указанные в данном Международном стандарте или рассматриваемые как второстепенные;

д) любые детали, не оговоренные в данном Международном стандарте, которые могут повлиять на результат.

Приложение 2

Рекомендуемое

Стандарт устанавливает рентгеновский флуоресцентный метод определения кобальта, железа, марганца, молибдена, никеля, ниобия, тантала, титана, вольфрама, ванадия и циркония в карбидах и твердых сплавах. Результаты, определяемые этим методом по ИСО 4503 в тех же пределах, эквивалентны, а стандарты - взаимозаменяемы.

Метод применим к:

карбидам ниобия, тантала, титана, ванадия, вольфрама и циркония;

смесям этих карбидов и связующих металлов;

ко всем маркам предварительно спеченных, спеченных твердых сплавов, полученных из этих карбидов, минимальная массовая доля элементов приведена в табл. 1.

Таблица 1

|

Определяемый элемент |

Массовая доля, % |

|

Кобальт |

0, 05 |

|

Железо |

0, 05 |

|

Марганец |

0, 05 |

|

Молибден |

0, 05 |

|

Ниобий |

0, 07 |

|

Никель |

0, 05 |

|

Тантал |

0, 10 |

|

Титан |

0, 2 |

|

Ванадий |

0, 05 |

|

Вольфрам |

0, 10 |

|

Цирконий |

0, 05 |

Измерение интенсивности характеристического спектра рентгеновского излучения определяемых элементов. Для исключения влияния эффектов, связанных с размерами частиц и взаимодействиями между элементами, проба растворяется в смеси фтористоводородной и азотной кислот.

Следует учитывать влияние, например, линейной интерференции титана и вольфрама на ванадий.

Во время анализа используйте реагенты только известной аналитической марки и только дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

5.1. Фтористоводородная кислота: ρ = 1, 12 г/мл.

5.2. Азотная кислота: ρ = 1, 42 г/мл.

5.3. Растворитель

Смешать две части фтористоводородной кислоты, одну часть азотной кислоты и две части дистиллированной воды.

5.4. Раствор винная кислота 200 г/л.

Обычная лабораторная аппаратура.

6.1. Рентгеновский спектрометр, приспособленный для проведения анализа растворов.

6.2. Кюветы для образцов готовятся из материалов, стойких к воздействию смеси фтористоводородной и азотной кислот; окошки кювет закрываются пленкой толщиной 6 мкм, изготовленной из эфиро-пропилено-терефталевой кислоты.

7.1. Образец должен измельчаться в ступке, изготовленной из материала, не влияющего на состав образца. Измельченный материал должен быть просеян через сито с диаметром отверстия 2 мм.

7.2. Анализы следует проводить на двух или трех испытуемых порциях.

8.1. Взвесьте в полипропиленовом стакане емкостью 150 мл (2 ± 0, 001) г испытуемого образца.

Примечание. Если в состав образца входит смазка, то следует внести поправку на содержание образца.

8.2. Добавьте к образцу 20 мл растворителя. Добейтесь полного растворения пробы путем 30-минутного нагревания на водяной бане.

8.3. Охладите раствор и поместите раствор в 50 мл мерную полипропиленовую колбу, содержащую 10 мл раствора винной кислоты. Доведите объем водой до метки и перемешайте.

8.4. Отфильтруйте раствор через сухой фильтр в полипропиленовый стакан.

8.5. Заполните кювету раствором так, чтобы высота раствора была не менее 10 мм.

8.6. Проведите анализ с помощью рентгеновского спектрометра.

9.1. Подберите все параметры, включая материал мишени рентгеновской трубки для получения оптимального числа импульсов.

9.2. Использовать аналитические линии, показанные в табл. 2.

Таблица 2

|

Элемент |

Со, Fe, Mo, Mn, Nb, Ni, Ti, V, Zr |

Та, W |

|

Аналитическая линия |

Кα1, 2 |

Lα1 |

9.3. Если есть необходимость, сделайте поправку на фон.

10.1. Построение градуировочных кривых должно проводиться с использованием, как минимум, пяти эталонных образцов, приготовленных по методу, описанному в разделе 8, исходя из точно известных количеств смесей чистых металлов или их соответствующих соединений. Для каждого типа твердых сплавов должна быть построена своя градуировочная кривая.

В качестве внешнего эталона используется эталонный образец, имеющий примерно тот же состав, что и анализируемый образец.

Градуировочные кривые должны быть построены для каждого элемента путем нахождения зависимости между его концентрацией и отношением интенсивности рентгеновского излучения эталонного образца и рентгеновского излучения внешнего эталона.

10.2. Элементы в испытуемом образце должны определяться нахождением отношения интенсивности рентгеновского излучения исследуемого образца к интенсивности рентгеновского излучения внешнего эталона и определения концентрации из соответствующей градуировочной кривой,

11.1. Допуски

Отклонения двух или трех произвольных определений не должны превышать значений, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

|

Массовая доля, % |

Абсолютные допустимые расхождения двух определений, % |

Абсолютные допустимые расхождения трех определений, % |

|

От 0, 05 до 0, 4 включ. |

0, 04 |

0, 05 |

|

Св. 0, 4 » 0, 2 » |

0, 20 |

0, 25 |

|

» 2 » 10 » |

0, 30 |

0, 35 |

|

» 10 » 30 » |

0, 4 |

0, 5 |

|

» 30 » 95 » |

1, 0 |

1, 2 |

11.2. Конечные результаты

Представляется среднее арифметическое значение приемлемых измерений, округленных до ближайшего значения (табл. 4).

Таблица 4

|

Массовая доля, % |

Округление до ближайшего, % |

|

От 0, 05 до 0, 4 включ. |

0, 01 |

|

Св. 0, 4 » 30 » |

0, 1 |

|

» 30 » 95 » |

1 |

В отчет об испытаниях должны быть включены:

а) ссылка на данный Международный стандарт;

б) подробная информация, касающаяся идентификации образца;

в) полученные результаты;

г) процедуры, не указанные в данном Международном стандарте или рассматриваемые как второстепенные;

д) любые детали, способные повлиять на результат.

Последние добавленные документы