СП 382.1325800.2017 (19.12.2023) КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ НА ВКЛЕЕННЫХ СТЕРЖНЯХ. МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Администратор

Администратор

30.05.2021

30.05.2021

Утв. и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20 декабря 2017 г. N 1688/пр

Glued laminated wooden structures on glued rods. Calculation methods

Дата введения - 21 июня 2018 года

Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. N 1688/пр и введен в действие с 21 июня 2018 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях повышения уровня безопасности в зданиях и сооружениях людей и сохранности материальных ценностей в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Приведенные в настоящем своде правил требования по расчету и конструированию узловых соединений элементов деревянных конструкций, выполненных с использованием вклеенных стержней, являются развитием основных положений СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".

Настоящий свод правил является нормативным документом, используемым при изготовлении, проектировании и применении КДК с узловыми соединениями на вклеенных стержнях.

Работа выполнена АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель разработки - канд. техн. наук А.А. Погорельцев, исполнители - д-р техн. наук, проф. Л.М. Ковальчук, д-р техн. наук С.Б. Турковский, канд. техн. наук А.Д. Ломакин, канд. техн. наук Ю.Ю. Славик, канд. техн. наук П.Н. Смирнов, И.А. Кондрашев, А.Н. Пьянов, Д.С. Солоницын, В.О. Стоянов, М.А. Филимонов, К.А. Устименко) при участии "Института БелНИИС" (д-р техн. наук, проф. А.Я. Найчук) и СПбГАСУ (д-р техн. наук, проф. Е.Н. Серов).

Изменение N 1 к СП 382.1325800.2017 разработано АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель разработки - канд. техн. наук А.А. Погорельцев, ответственный исполнитель - канд. техн. наук П.Н. Смирнов, исполнители - д-р техн. наук С.Б. Турковский, канд. техн. наук А.Д. Ломакин, М.А. Филимонов) при участии Брестского ГТУ (д-р техн. наук А.Я. Найчук, Е.В. Маркечко).

Изменение N 2 разработано институтом АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (руководитель разработки - канд. техн. наук А.А. Погорельцев, д-р техн. наук С.Б. Турковский, канд. техн. наук П.Н. Смирнов, инж. М.А. Филимонов).

1.1 Настоящий свод правил распространяется на методы расчета и конструирования клееных деревянных конструкций (КДК), конструкций из древесины многослойной клееной из шпона (LVL), из древесины перекрестноклееной (ДПК), с узлами на вклеенных стержнях, применяемых в общественной, жилищной, промышленной и других отраслях строительства в новых, эксплуатируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование деревянных конструкций (ДК) гидротехнических сооружений, мостов, фундаментов и свай.

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 9077-82 Кварц молотый пылевидный. Общие технические условия

ГОСТ 10587-84 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия

ГОСТ 18288-87 Производство лесопильное. Термины и определения

ГОСТ 19414-2023 Конструкции деревянные клееные. Общие требования к зубчатым клеевым соединениям

ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия

ГОСТ 24705-2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции

ГОСТ 31938-2022 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 33081-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Классы прочности элементов конструкций и методы их определения

ГОСТ 33082-2014 Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности узловых соединений

ГОСТ 33124-2021 Брус многослойный клееный из шпона. Технические условия

ГОСТ Р 56705-2015 Конструкции деревянные для строительства. Термины и определения

ГОСТ Р 56710-2015 Соединения на вклеенных стержнях для деревянных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 58459-2019 Конструкции деревянные. Определение нормативных и расчетных значений механических свойств древесины и материалов на ее основе

ГОСТ Р 58558-2019 Конструкции деревянные. Вклеенные стержни. Методы испытаний по определению нормативных значений механических характеристик

ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы

ГОСТ ISO 3506-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки

СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах" (с изменениями N 2, N 3)

СП 16.13330.2017 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с изменениями N 1, N 3, N 4, N 5)

СП 299.1325800.2017 Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования (с изменением N 1)

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 18288, ГОСТ Р 56705, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 вклеенный стержень: Стержень из материала повышенной прочности (стали, алюминиевого сплава, композита и др.), вклеенный в просверленное в древесине отверстие.

3.2 наклонный стержень: Стержень, вклеенный в отверстие, просверленное в древесине под углом к волокнам.

3.3 поперечное армирование: Армирование деревянных конструкций наклонно вклеенными стержнями.

3.4 поперечный стержень: Наклонно вклеенный стержень при угле наклона к волокнам (90 ± 20)°.

3.5 винтовая арматура: Арматура периодического профиля с серповидными поперечными выступами, расположенными с образованием конфигурации винтовой резьбы.

3.6 клеевинтовой стержень: Стержень со спиральной нарезкой, образующей резьбу в детали, древесина в отверстии которой пропитана клеем, устанавливаемый путем ввинчивания.

4.1 В настоящем своде правил применены следующие сокращения:

ДК - деревянные конструкции;

ДПК (CLT) - древесина перекрестноклееная;

ДШК (LVL) - конструкции клееные из шпона;

КДК - клееные деревянные конструкции.

4.2 Обозначения

В настоящем своде правил применены следующие обозначения:

4.2.1 Усилия от внешних нагрузок и воздействий в поперечном сечении элемента

M - изгибающий момент;

N - продольная сила;

Q - поперечная сила.

4.2.2 Характеристики материалов

E0, E - модуль упругости древесины и фанеры вдоль волокон;

E90 - модуль упругости древесины и фанеры поперек волокон;

G0,90, G - модуль сдвига древесины относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон;

m - коэффициент приведения к древесине;

mа - коэффициент, учитывающий влияние пропитки антипиренами;

mв - коэффициент условий эксплуатации конструкций;

mдл - коэффициент, учитывающий длительную нагрузку;

mо - коэффициент, учитывающий ослабления сечения растянутых и изгибаемых элементов;

mп - коэффициент перехода для расчетных сопротивлений сосны к соответствующим значениям других пород древесины;

mс.с - коэффициент, учитывающий срок службы;

mт - коэффициент температурных условий;

RAвс - расчетное сопротивление клеевого шва выдергиванию или продавливанию стержней, при влажности древесины 12% для режима нагружения А, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, при сроке эксплуатации не более 50 лет;

Rвс.α - расчетное сопротивление клеевого шва выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного под углом к волокнам;

Rвс.0 - расчетное сопротивление клеевого шва выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного вдоль волокон;

Rи - расчетное сопротивление древесины изгибу вдоль волокон;

Rр - расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон;

Rр90 - расчетное сопротивление древесины растяжению поперек волокон;

Rс - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон;

Rс90 - расчетное сопротивление древесины сжатию поперек волокон;

Rск - расчетное сопротивление древесины сдвигу вдоль волокон;

Rсм - расчетное сопротивление древесины смятию вдоль волокон;

T - расчетная несущая способность связи.

4.2.3 Геометрические характеристики

b - ширина поперечного сечения;

d - номинальный диаметр стержней арматурной стали, анкеров, болтов, гвоздей, шурупов и др.;

dh - диаметр головки винта, шурупа или наружный диаметр шайбы;

dо - диаметр отверстия;

F - площадь поперечного сечения элемента;

Fбр - площадь поперечного сечения элемента брутто;

Fнт - площадь поперечного сечения элемента нетто;

Fрасч - расчетная площадь поперечного сечения элемента;

Fск - расчетная площадь скалывания;

Fсм - расчетная площадь смятия;

h - высота поперечного сечения;

I - момент инерции поперечного сечения элемента;

Iбр - момент инерции поперечного сечения элемента брутто;

Iнт - момент инерции поперечного сечения элемента нетто;

Iпр - приведенный момент инерции поперечного сечения элемента;

l - пролет, длина элемента;

l0 - расчетная длина элемента;

lн - глубина заделки нагеля;

lр - расчетная длина стержня;

lсм - длина площадки смятия;

r - радиус инерции сечения;

S - статический момент поперечного сечения элемента;

S'бр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента;

S1 - расстояние вдоль волокон между осями вклеенных стержней;

S2 - расстояние поперек волокон между осями вклеенных стержней;

S3 - расстояние от боковой грани до оси вклеенного стержня;

W - момент сопротивления поперечного сечения элемента;

Wпр - приведенный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

Wрасч - расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента.

4.2.4 Прочие основные характеристики

f - прогиб элемента;

kс - коэффициент податливости соединений;

n - число винтов, шурупов в соединении;

nрас - расчетное число винтов, шурупов в соединении;

nш - расчетное число швов в элементе.

5.1 При проектировании КДК на вклеенных и клеевинтовых (далее - на вклеенных) стержнях следует руководствоваться требованиями СП 70.13330, предусматривать их защиту от увлажнения, биоповреждения, от коррозии (для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивных сред) в соответствии с нормами по проектированию защиты строительных конструкций от коррозии СП 28.13330, от воздействия огня в случае пожара в соответствии с [1], а также с учетом сейсмических воздействий при строительстве в сейсмических районах согласно СП 14.13330.

5.2 Допускается использовать КДК для условий постоянного или периодического длительного нагрева (температура окружающего воздуха выше 35 °C, но не более 50 °C) при относительной влажности воздуха не менее 50%.

5.3 Долговечность КДК должна быть обеспечена конструкционными мерами в соответствии с указаниями СП 64.13330.2017 (пункты 9.44 - 9.56) или конструкционными мерами и защитной обработкой, предусматривающей их предохранение от увлажнения, биоповреждения и возгорания. Огнезащитную обработку влагостойкими огнезащитными составами следует выполнять до монтажа конструкций, невлагостойкими - после устройства кровли и теплового контура (в холодный период).

6.1.1 Для изготовления КДК, в том числе для блоков стен и перекрытий, оснащенных закладными деталями на вклеенных и клеевинтовых стержнях, следует применять древесину хвойных пород, кроме древесины лиственницы. Качество древесины должно соответствовать дополнительным требованиям, указанным в приложении Б СП 64.13330.2017.

Прочность древесины соответствующих сортов или классов прочности, а также прочность клееных элементов должны быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в приложении В СП 64.13330.2017.

В зависимости от температурно-влажностных условий эксплуатации (классов условий эксплуатации) следует предъявлять требования к максимальным значениям эксплуатационной влажности древесины и учитывать зависимость ее прочности от этих значений.

Клееная древесина должна удовлетворять требованиям ГОСТ 19414, ГОСТ 20850, ГОСТ 33081.

6.1.2 Следует изготовлять LVL/ДШК из шпона древесины хвойных пород или березы в соответствии с требованиями ГОСТ 33124. Прочность ДШК должна быть не ниже нормативных сопротивлений, приведенных в СП 64.13330.2017 (приложение В).

ДПК следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56706.

6.1.3 Для вклеивания стержней следует использовать эпоксидные клеи (приложение А). Для конструкций, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха выше 35 °C, или для обеспечения повышенной огнестойкости соединения следует применять эпоксидные клеи с температурой стеклования 60 °C и выше.

Возможность использования других типов клея и видов наполнителя для вклеивания стержней должна быть обоснована испытаниями с определением физико-механических характеристик и технологических параметров.

6.1.4 Влажность древесины при вклеивании стержней должна быть в интервале от 8% до 14% в зависимости от условий эксплуатации конструкций (см. приложение А СП 64.13330.2017). Не допускается использование вклеенных стержней для клееных пакетов с компенсационными прорезями в слоях.

6.1.5 Диаметр отверстия в древесине должен превышать:

- номинальный диаметр одиночно вклеиваемого стержня из арматуры периодического профиля классов А300 - А600 и композитной арматуры периодического профиля на 4 - 5 мм;

- номинальный диаметр группы вклеиваемых стержней, объединенных стальной деталью на сварке из арматуры периодического профиля классов А300 - А600, на 5 - 7 мм;

- наружный диаметр резьбы винтовых стержней на 2 мм;

- внутренний диаметр резьбы клеевинтовых стержней на 0 - 0,5 мм;

- диаметр гладких стержней (для вклеенных нагелей) на 2 мм.

6.1.6 Для стальных элементов, используемых в узлах на вклеенных стержнях и при поперечном армировании деревянных конструкций, следует применять стали в соответствии с СП 16.13330 и арматурные стали в соответствии с СП 63.13330. В соединениях элементов конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной по отношению к стали среды, следует использовать коррозионно-стойкие стали.

6.1.7 В композитных конструкциях из КДК и бетона (9.6) используют тяжелый бетон классов B20 и выше.

6.1.8 Для защитной обработки ДК материалы следует выбирать в соответствии с положениями СП 28.13330.

6.2.1 Для конструкций на вклеенных стержнях следует использовать стержни повышенной прочности из стали, сплавов, композитов и других материалов.

6.2.2 Стальные стержни следует выполнять из арматуры периодического профиля классов A300 - A600 и из круглой стали и арматуры класса A240 с нарезкой на всю расчетную длину (глубину) вклеивания.

Допускается использовать винтовую арматуру с формой профиля, образующей винтовую резьбу, в том числе с соответствующими гайками без сварки в узлах.

Для вклеенных нагелей допускается использовать круглую сталь и арматуру класса A240 без нарезки (резьбы).

Стержни допускается защищать от коррозии гальваническим или термодиффузионным цинкованием толщиной до 60 мкм.

6.2.3 Стержни из сплавов должны иметь нарезку (резьбу) на всю расчетную длину (глубину) вклеивания.

6.2.4 Стержни из композитных материалов следует выполнять из стеклопластика, базальтопластика, углепластика и других композитных материалов. Композитные стержни должны иметь периодическое сечение, кроме нагелей, которые должны иметь круглое сечение.

6.2.5 Клеевинтовые стержни следует выполнять классов прочности 5.6 - 12.9 по ГОСТ ISO 898-1 или из коррозионно-стойкой нержавеющей стали по ГОСТ ISO 3506-1, с крупной резьбой по всей длине по ГОСТ 24705.

7.1 Нормативные и расчетные сопротивления КДК и ДШК следует принимать по СП 64.13330.2017.

7.2 Нормативные и расчетные сопротивления стержней из стальной арматуры следует принимать по СП 63.13330.2012. Расчетные сопротивления винтовых стержней принимают по СП 16.13330, как для болтов класса прочности 5.6 - 12.9.

7.3 Нормативные и расчетные сопротивления стержней из композитной полимерной арматуры следует определять с учетом данных по пределам прочности, приведенных в ГОСТ 31938.

7.4 Расчетное сопротивление клеевого шва выдергиванию или продавливанию стержней, или древесины на сдвиг в клеевинтовом соединении, в конструкциях из древесины ели, сосны или лиственницы европейской следует определять по формуле

Rвс(Rквс) = RAвс(RAквс)mдлПmi, (7.1)

где RAвс - расчетное сопротивление выдергиванию или продавливанию стержней, МПа, приведенное в таблице 7.1, влажностью 12% для режима нагружения А, согласно таблице 7.2, в сооружениях 2-го класса функционального назначения, согласно приложению А СП 64.13330.2017, при сроке эксплуатации 50 лет;

RквсА - расчетное сопротивление выдергиванию или продавливанию клеевинтовых стержней, МПа, принимаемое по 8.7.1 для древесины влажностью 12% для режима нагружения А, согласно таблице 7.2, в сооружениях 2-го класса функционального назначения согласно СП 64.13330.2017 (приложение А) при сроке эксплуатации 50 лет;

mдл - коэффициент длительной прочности, учитывающий сочетание действующих нагрузок, значение которого следует принимать по таблице 7.2;

Пmi - произведение коэффициентов условий работы (7.5).

Таблица 7.1

|

Направление вклеивания стержня относительно направлению волокон |

Обозначение |

Расчетное сопротивление, МПа |

|

1 Вдоль волокон |

RAвс.0 |

3,2 |

|

2 Под углом к волокнам |

RAвс.α |

6,0 |

Таблица 7.2

|

Обозначение режима нагружения |

Сочетания действующих нагрузок |

Приведенное расчетное время действия нагрузки, с |

Коэффициент длительной прочности mдл |

|

А |

Линейно возрастающая нагрузка при стандартных машинных испытаниях |

1 - 10 |

1,0 |

|

Б |

Совместное действие постоянной и длительной временной нагрузок, напряжение от которых превышает 80% полного напряжения в элементах конструкций от всех нагрузок |

108 - 109 |

0,53 |

|

В |

Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок |

106 - 107 |

0,66 |

|

Г |

Совместное действие постоянной и кратковременной ветровой и (или) монтажной нагрузок |

103 - 104 |

0,8 |

|

Д |

Совместное действие постоянной и сейсмической нагрузок |

10 - 102 |

0,92 |

|

Е |

Действие импульсивных и ударных нагрузок |

10-1 - 10-8 |

1,1 - 1,35 |

|

Ж |

Совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок в условиях пожара |

103 - 104 |

0,8 |

|

И |

Для опор воздушных линий электропередачи - гололедная, монтажная, ветровая при гололеде, от тяжения проводов при температуре ниже среднегодовой |

104 - 105 |

0,85 |

|

К |

Для опор воздушных линий электропередачи - при обрыве проводов и тросов |

10-1 - 10-2 |

1,1 |

Расчетные сопротивления выдергиванию или продавливанию стержней RА для других пород древесины устанавливают путем умножения значений, приведенных в таблице 7.1, на переходные коэффициенты mп, указанные в таблице 7.3.

Таблица 7.3

|

Древесная порода |

Коэффициент mп |

|

Хвойные | |

|

1 Лиственница, кроме европейской |

1,0 |

|

2 Кедр сибирский, кроме кедра Красноярского края |

0,9 |

|

3 Кедр сибирский Красноярского края |

0,65 |

|

4 Пихта |

0,8 |

|

Твердые лиственные | |

|

5 Дуб |

1,3 |

|

6 Ясень, клен, граб |

1,3 |

|

8 Береза, бук |

1,1 |

|

9 Вяз, ильм |

1,0 |

|

Мягкие лиственные | |

|

10 Ольха, липа, осина, тополь |

0,8 |

Расчетные сопротивления выдергиванию или продавливанию клееввинченных стержней принимаются по результатам испытаний в соответствии с ГОСТ Р 58459.

7.5 При определении расчетного сопротивления в соответствующих случаях следует применять коэффициенты условий работы:

а) для различных условий эксплуатации конструкций - коэффициент mв, указанный в таблице 7.4;

б) конструкций, эксплуатируемых при установившейся температуре воздуха ниже плюс 35 °C, - коэффициент mт = 1; при температуре плюс 50 °C - коэффициент mт = 0,8. Для промежуточных значений температуры коэффициент принимают по интерполяции;

в) элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, - коэффициент mа = 0,9;

г) в зависимости от срока службы - коэффициент mс.с, указанный в таблице 7.5.

Таблица 7.4

|

Класс условий эксплуатации (таблица 1 СП 64.13330.2017) |

1A и 1 |

2 |

3 |

4 |

|

Коэффициент mв |

1 |

0,9 |

0,85 |

0,75 |

Таблица 7.5

|

Вид напряженного состояния |

Значение коэффициента mс.с при сроке службы сооружения | ||

|

≤ 50 лет |

75 лет |

100 лет и более | |

|

Изгиб, сжатие, смятие вдоль и поперек волокон древесины |

1,0 |

0,9 |

0,8 |

|

Примечание - Значения коэффициента mс.с для промежуточных сроков службы сооружения принимают по линейной интерполяции. | |||

8.1.1 Действующее на вклеенный стержень усилие не должно превышать расчетного значения несущей способности вклеенного стержня T.

8.1.2 При определении несущей способности вклеенного стержня T принимают меньшее значение из прочности клеевого шва на выдергивание или продавливание и прочности материала стержня.

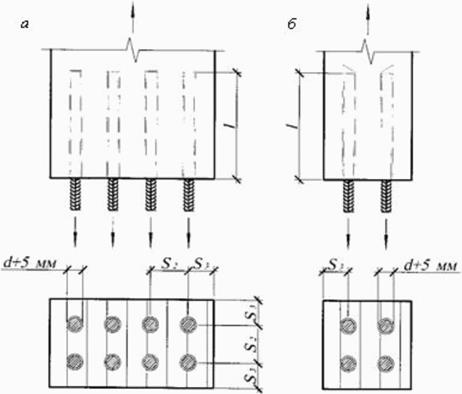

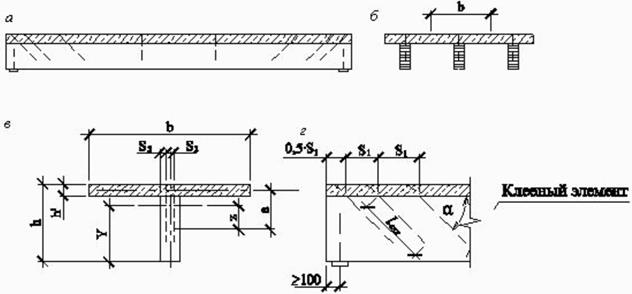

8.2.1 Соединения на стержнях, вклеенных вдоль волокон древесины, допускаются только в комбинации с поперечно или наклонно вклеенными стержнями. Стержни вклеивают в круглые отверстия или прямоугольные пазы на боковых гранях, заглубленных от двух диаметров стержня d, но не менее чем на 25 мм (рисунок 8.1).

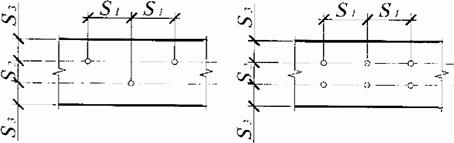

d - диаметр стержня; l - длина заделываемой части стержня; S2, S3 - см. 8.2.3

Рисунок 8.1 - Соединения на стержнях из арматуры периодического профиля, вклеенных вдоль волокон в цилиндрические отверстия (а) или в профрезерованные пазы (б)

Не допускается применение клееввинченных стержней, расположенных вдоль волокон древесины.

8.2.2 Расчетное значение несущей способности на выдергивание или продавливание Tвс0, МН, стержня, вклеиваемого вдоль волокон, в растянутых и сжатых стыках элементов деревянных конструкций из сосны и ели следует определять по формуле

Tвс0 = Rвс0d1πlpkc ≤ FαRα, (8.1)

где Rвс0 - расчетное сопротивление выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного вдоль волокон, МПа, определяемое по формуле (7.1) и позиции 1 таблицы 7.1;

d1 - диаметр отверстия, м;

lр - расчетная длина стержня, м, определяемая по формуле

lр = l - lо ≤ 30d; (8.2)

здесь l - длина заделываемой части стержня, м, которую следует принимать по расчету, но не менее 10d;

lо = 3d - глубина возможного снижения прочности клеевой прослойки при сварке; для стержней без сварки lо = 0;

d - диаметр вклеиваемого стержня, м;

kс - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжений сдвига в зависимости от длины заделываемой части стержня, который следует определять по формуле

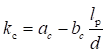

, (8.3)

, (8.3)

здесь ac = 1,2;

bc = 0,02;

Fα - площадь сечения стержня, м2;

Rα - расчетное сопротивление материала стержня, МПа.

8.2.3 Расстояние между осями вклеенных стержней, работающих на выдергивание или продавливание вдоль волокон, следует принимать не менее S2 = 3d, а до наружных граней - не менее S3 = 2d.

8.3.1 Расчетное значение несущей способности Tвсα, МН, стержня, вклеиваемого под углом к волокнам, на выдергивание или продавливание в стыках КДК следует определять по формуле

Tвсα = Rвсαπd1lpkσkckd≤ FαRα, (8.4)

где Rвсα - расчетное сопротивление древесины выдергиванию или продавливанию стержня, вклеенного под углом к волокнам, принимаемое по формуле (7.1) и позиции 2 таблицы 7.1, МПа;

kd - коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра стержня

kd = ad - bdd, (8.5)

здесь ad = 1,12;

bd = 0,1.

Для стержней, работающих на выдергивание в зоне растягивающих напряжений вдоль волокон древесины, превышающих 20% расчетного сопротивления древесины растяжению, значения коэффициента kσ следует определять по формуле

kσ= 1 - bσσ, (8.6)

где bσ= 0,001;

σ - максимальные растягивающие напряжения, МПа.

В других зонах kσ= 1.

8.3.2 Минимальное расстояние от боковых граней пакета до оси стержня принимают не менее 2d и не менее 30 мм; между осями стержней по ширине пакета расстояние должно быть не менее 2d; от торца пакета вдоль волокон до оси стержня - не менее 100 мм; между стержнями вдоль волокон при угле наклона стержней α к направлению волокон не более 30° - не менее 14d, при α от 30° до 60° - 10d, при α более 60° - 7,5d.

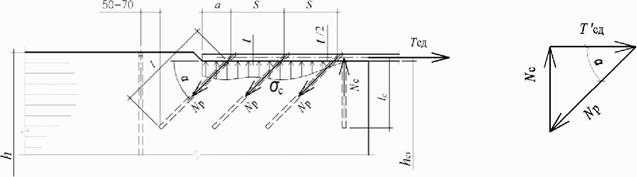

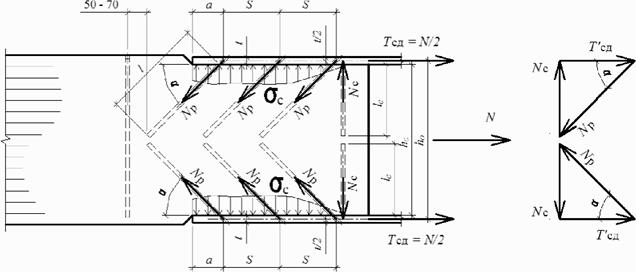

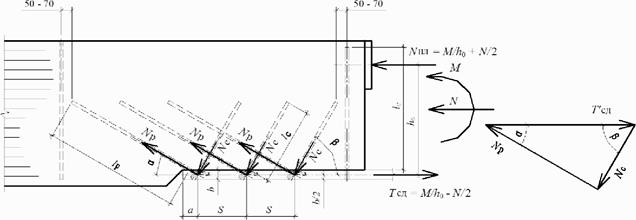

8.4.1 В соединении, работающем на сдвиг, наклонно вклеенные стержни являются связями сдвига. Расчетное сдвигающее усилие T'сд, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень, следует определять по формуле

T'сд = Tсд/(nвсkс.р), (8.7)

где Tсд - расчетное сдвигающее усилие, кН;

nвс - количество вклеенных стержней;

kс.р - коэффициент совместной работы.

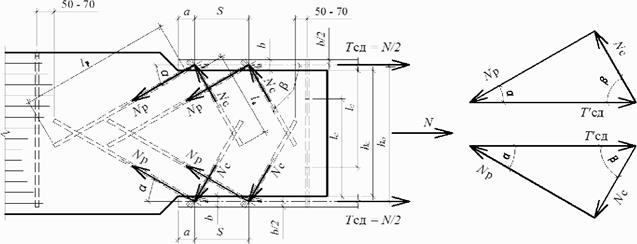

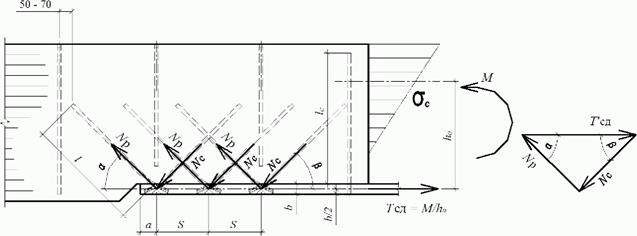

8.4.2 В соединении, работающем на сдвиг, с наклонно вклеенными стержнями, работающий на выдергивание (растяжение), при наличии прижима по плоскости сплачивания или поперечно вклеенного стержня (рисунок 8.2, а), значение расчетного усилия растяжения в наклонно вклеенном стержне Nр должно удовлетворять условию:

Np= T'сд/cosα ≤ Tвс.α, (8.8)

где Tвс.α - несущая способность стержня, работающего на выдергивание (8.3.1);

α - угол наклона вклеенной связи к плоскости сдвига.

Усилие прижима Nс, соответствующее одному наклонно вклеенному стержню, вызывающее смятие под пластиной σсм и сжатие в поперечно вклеенном стержне, следует определять по формуле

Nc= T'сд·tgα. (8.9)

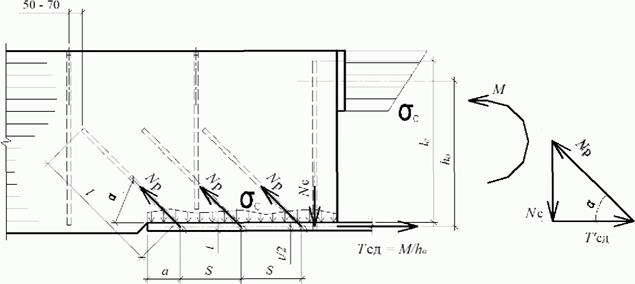

а

б

a - расстояние от края пластины до оси стержня; h – высота сечения элемента; hст - высота сечения стыка; l – длина заделываемой части стержня; lс - длина сжатого стержня; Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; Q – поперечная сила; S - шаг стержней; Tсд - усилие сдвига; T'сд – усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вкленный стержень; t - толщина пластины; α - угол наклона стержней; σc - напряжение сжатия

Рисунок 8.2 - Работа наклонно вклеенного стержня в соединении, работающем на сдвиг, растянутого при наличии контакта по плоскости сплачивания (а) и сжатого или растянутого при отсутствии контакта (б)

8.4.3 В соединении, работающем на сдвиг, сдвигающее усилие, приходящееся на один наклонно вклеенный стержень T'сд, работающий на продавливание (сжатие), при отсутствии рядом вклеенной связи, работающей на выдергивание (растяжение), либо работающий на выдергивание (растяжение), при отсутствии прижима по плоскости сплачивания или поперечно вклеенного стержня (рисунок 8.2, б), должно удовлетворять условию

(Nр/Tа)2 + Q/Tн ≤ 1, (8.10)

где Np= T'сдcosα - составляющая расчетного усилия на один стержень Tс, МН, вызывающая в наклонных стержнях напряжения растяжения;

Tа = FаRа - расчетная несущая способность одного стержня по условию прочности на растяжение, МН;

здесь Fа - площадь сечения стержня, м2;

Rа - расчетное сопротивление растяжению арматурной стали для A300 Rа = 285 МПа и для A400 Rа = 375 МПа;

Q = T'сдsinα - составляющая того же усилия Tс, вызывающая в наклонных стержнях напряжения изгиба;

Tн - расчетная несущая способность стержня на один шов из условия его работы на изгиб, МН, принимается:

а) при жестком (сварном) соединении вклеенного стержня номинальным диаметром d со стальной накладкой или анкерной полосой:

Tн = 80d2mдлПmi - для арматуры A300;

Tн = 105d2mдлПmi - для арматуры A400;

б) при нежестком болтовом соединении вклеенного стержня номинальным диаметром d со стальной накладкой:

Tн = 60d2mдлПmi - для арматуры A300;

Tн = 75d2mдлПmi - для арматуры A400.

8.4.4 При определении числа вклеенных стержней или анкеров необходимо учитывать коэффициент их совместной работы kс.р:

- при одном анкере или одном наклонном стержне с одной стороны стыка и на одной грани kс.р = 1;

- двух анкерах или двух наклонных стержнях kс.р = 0,9;

- большем количестве анкеров или стержней kс.р = 0,75.

8.5.1 Расчетную несущую способность на сдвиг Tн, кН, вклеенного в древесину цилиндрического нагеля из стальной арматуры периодического профиля (рисунок 8.3) на один шов соединения элементов из сосны и ели при глубине заделки lн ≥ 6d в направлении усилий вдоль волокон для режима нагружения А (таблица 4 СП 64.13330.2017) следует определять по таблице 8.1 с учетом 8.5.4. Максимальным значениям Tн соответствует lн ≥ 8d, где d - номинальный диаметр стержня; lн - глубина заделки нагеля, см.

а

б

Примечание - lн, S1 - S3 см. в 4.2.

Рисунок 8.3 - Схема шахматной (а) и двухрядной (б) расстановок вклеенных стальных нагелей в соединении деревянных элементов

8.5.2 Расчетную несущую способность вклеенных цилиндрических нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует определять путем умножения значения по таблице 8.2:

а) на коэффициент kα (таблица 19 СП 64.13330.2017) при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде (для нагеля, работающего в торце, расчет не выполняют);

б) √kα при расчете нагеля на изгиб; угол α следует принимать равным большему из углов смятия нагелем элементов, прилегающих к рассматриваемому шву (кроме нагеля, работающего в торце);

в) 0,6√kα при расчете нагеля на изгиб, работающего в торце деревянного элемента.

Таблица 8.1

|

Схема соединений |

Напряженное состояние соединения |

Расчетная несущая способность Tн на один шов сплачивания (условный срез), кН |

|

1 Симметричные соединения |

а) Смятие в средних элементах |

0,75cdо |

|

б) Смятие в крайних элементах |

1,2adо | |

|

2 Несимметричные соединения |

а) Смятие во всех элементах равной толщины, а также в более толстых элементах односрезных соединений |

0,53cdо |

|

б) Смятие в более толстых средних элементах двухсрезных соединений при a ≤ 0,5c |

0,38cdо | |

|

в) Смятие в более тонких крайних элементах при a ≤ 0,35c |

0,8adо | |

|

г) Смятие в более тонких элементах односрезных соединений и в крайних элементах при c> a> 0,35c |

1,5kнadо | |

|

3 Симметричные и несимметричные соединения |

а) Изгиб нагеля из арматуры A300 |

2,5d2 + 0,025lн2, но не более 3,9d2 |

|

б) Изгиб нагеля из арматуры A400 |

3,1d2 + 0,025lн2, но не более 4,5d2 | |

|

Примечания 1 В настоящей таблице приведены следующие обозначения: a - толщина крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений; c - толщина средних элементов, а также равных по толщине или более толстых элементов односрезных соединений; d - номинальный диаметр вклеенного нагеля; dо - диаметр отверстия. Все размеры выражены в сантиметрах. 2 См. примечания 2 - 4, 7 и 8 к таблице 18 СП 64.13330.2017. 3 Расчет нагельных соединений на скалывание проводить не следует, если выполнены условия расстановки нагелей в соответствии с пунктом 8.55 СП 64.13330.2017. | ||

Таблица 8.2

|

Угол, град |

Коэффициент kα для нагелей | ||||

|

стальных, алюминиевых и стеклопластиковых диаметром, мм |

дубовых | ||||

|

12 |

16 |

20 |

24 | ||

|

30 |

0,95 |

0,90 |

0,90 |

0,90 |

1,0 |

|

60 |

0,75 |

0,70 |

0,65 |

0,60 |

0,8 |

|

90 |

0,70 |

0,65 |

0,55 |

0,50 |

0,7 |

|

Примечания 1 Значение kα для промежуточных углов определяется интерполяцией. 2 При расчете односрезных соединений для более толстых элементов, работающих на смятие под углом, значение kα следует умножать на дополнительный коэффициент 0,9 при c/a <1,5 и на 0,75 при c/a> 1,5. | |||||

8.5.3 Расстояния между осями вклеенных нагелей при их расстановке следует принимать вдоль волокон древесины S1 не менее 8dо, поперек волокон S2 не менее 3dо и от кромки элемента S3 не менее 3dо. При шахматной расстановке нагелей минимальные расстояния S2 = S3 ≥ 3dо.

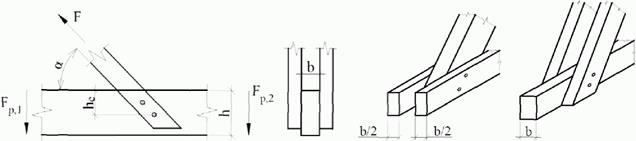

8.5.4 Для вклеенных нагелей при направлении передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам следует учитывать вероятность раскалывания деревянного элемента составляющей усилия, растягивающей древесину поперек волокон (Fp= Fsinα).

Усилие, вызывающее растяжение древесины поперек волокон (рисунок 8.4, а), должно удовлетворять условию

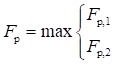

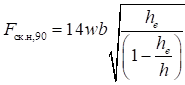

Fp

где  ,

,

Fр,1 и Fр,2 - сдвигающие усилия с каждой стороны от соединения;

Fрск.н,90 - расчетная несущая способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения, Н, которую следует вычислять по формуле

Fрск.н,90= Fнк.н,90mдлПmi/γm, (8.12)

где Fнск.н,90 - нормативная прочности материала, определенная с обеспеченностью 0,95, Н;

mдл - коэффициент длительной прочности, соответствующий режиму длительности загружения (таблица 7.2);

Пmi - произведение коэффициентов условий работы (пункт 6.1 СП 64.13330.2017);

γm - коэффициент надежности по материалу, определяемый из условия перехода от обеспеченности 0,95 для Fнск.н,90 обеспеченности 0,99 для Fрск.н,90 по формуле (3) СП 64.13330.2017.

Нормативную несущую способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения следует вычислять по формуле

, (8.13)

, (8.13)

где Fск.н,90 - нормативная несущая способность древесины раскалыванию поперек волокон под воздействием нагельного соединения в середине пролета; для торцевых соединений и на краю консольной балки Fск.н,90 следует принимать с коэффициентом 0,5, Н;

w - коэффициент, который следует принимать равным:

а) для соединений со стальными накладками с жестким креплением нагелей - 1,4;

б) для остальных нагельных соединений - 1;

b - ширина деревянного элемента, мм;

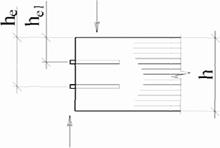

he - расстояние от центра наиболее удаленного от края деревянного элемента нагеля до кромки деревянного элемента, мм;

h - высота деревянного элемента, мм.

При he ≥ 0,7h растягивающее усилие учитывать не требуется, несущая способность соединения определяется несущей способностью нагелей.

а

б

Примечание - Обозначения см. в 8.5.4.

Рисунок 8.4 - Схемы нагельных соединений для расчетов на раскалывание: с направлением передаваемого нагелем усилия под углом к волокнам (а) и торцевого (б)

8.6.1 Локальное поперечное и наклонное армирование ДК выполняется вклеенными вклеенными или клеевинтовыми стержнями или винтами, используемыми в качестве растянутой или сжатой арматуры.

8.6.2 Проверку прочности сопряжения арматуры с древесиной выполняют в соответствии с 8.3.

8.7.1 Расчетное значение несущей способности Tквсα, МН, клеевинтового стержня, установленного под углом к волокнам, на выдергивание или продавливание в стыках КДК следует определять по формуле

Tквсα = Rквсαπdlpkσkd(квс) ≤ AbnRbt, (8.14)

где Rквсα - расчетное сопротивление древесины выдергиванию или продавливанию клеевинтового стержня, установленного под углом к волокнам, принимаемое для угла 45° равным 5 МПа для режима нагружения А по таблице 7.2 (для других углов Rквсα следует определять по ГОСТ 33082);

d - наружный диаметр резьбы стержня, м;

lр - расчетная длина стержня, м;

kσ - коэффициент, применяемый для клеевинтовых стержней, работающих на выдергивание в зоне растягивающих напряжений вдоль волокон древесины, превышающих 20% от расчетного сопротивления древесины растяжению, значения коэффициента kσ следует определять по формуле

kσ = 1 - bσσ, (8.15)

где bσ = 0,001;

σ - максимальные растягивающие напряжения, МПа.

В других зонах kσ = 1.

kd(квс) - коэффициент, учитывающий зависимость расчетного сопротивления от диаметра клеевинтового стержня, принимаемый равным 1,0 для стержня с d = 20 мм (для других диаметров kd(квс) следует определять по ГОСТ 33082);

Abn - площадь сечения стержня, определяемая по внутреннему диаметру резьбы клеевинтового стержня, м2;

Rbt - расчетное сопротивление стали стержня растяжению, МПа (определяемое по СП 16.13330.2017 (таблица Г.5)).

8.7.2 Параметры расстановки клеевинтовых стержней следует принимать по 8.3.2.

9.1.1 Соединения на вклеенных стержнях являются универсальным видом соединений. Вклеенные и клееввинченные стержни используют:

- для устройства узловых сопряжений элементов плоских и пространственных конструкций (опорных узлов, поясов и решетки в фермах, ключевых шарниров в арках, рамах и т.п.);

- устройства жестких равнопрочных стыков сборных изгибаемых, растянутых, сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых элементов (балок, арок, ферм, рам, защемленных стоек, жестких нитей, куполов, сводов и т.п.);

- анкеровки закладных деталей, воспринимающих усилия разных направлений;

- восприятия нормальных сжимающих усилий поперек и под углом к волокнам в опорных зонах и местах приложения сосредоточенных нагрузок;

- узловых соединений, воспринимающих сдвиг;

- локализации главных растягивающих напряжений в приопорных зонах клееных деревянных конструкций и зонах больших сосредоточенных нагрузок;

- увеличения несущей способности участков конструкций, в которых действуют нормальные растягивающие напряжения поперек волокон и касательные напряжения (в приопорных зонах высоких балок, в зонах глубоких подрезок или ослаблений врезками, в изгибаемых элементах с криволинейной осью и др.);

- сплачивания КДК, поперечное сечение которых состоит из двух и более элементов;

- в виде наклонно вклеенных стержней в качестве связей сдвига составных ДК, в том числе для комбинированных конструкций с деревянными балками в виде ребер и монолитной железобетонной плитой;

- для поперечного и наклонного армирования КДК в целях повышения их сдвиговой прочности и надежности, в том числе при переменном температурно-влажностном режиме эксплуатации;

- наклонного армирования в целях повышения сдвиговой выносливости.

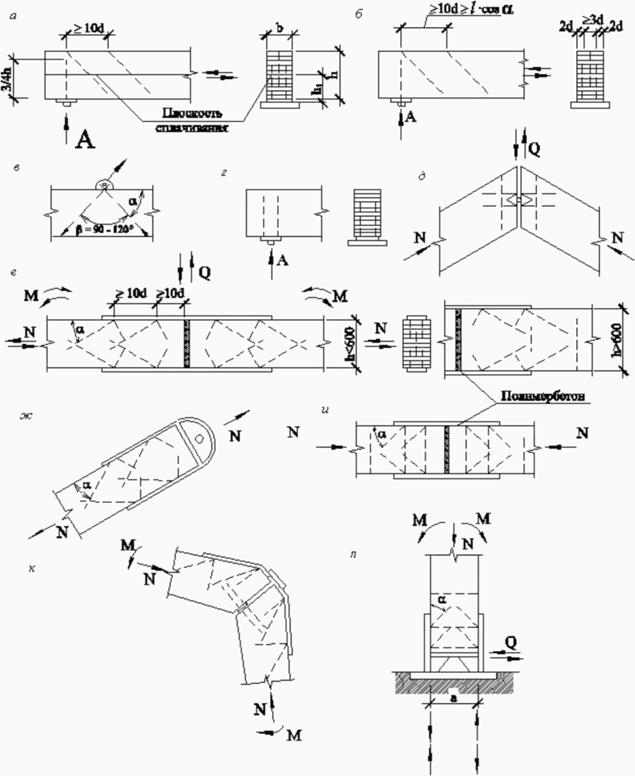

Принципиальные конструктивные схемы соединений в узлах и стыках элементов для различных напряженно-деформированных состояний приведены на рисунке 9.1.

Примечание - Обозначения см. в 4.2.

а - связи составных элементов; б - повышение сдвиговой прочности клееной балки; в - анкеровка закладных деталей; г, д - опорные и другие узлы конструкций; е – схема симметричного универсального жесткого стыка элементов сечением до 500 и свыше 600; ж - растянутые элементы; и - сжатые стыки с полимербетоном; к – полигональные элементы, несимметричная схема (карниз рамы); л – узел защемления стоек; A - опорная реакция от расчетной нагрузки

Рисунок 9.1 - Примеры соединений на наклонно вклеенных стержнях

Стержни, вклеенные под углом к волокну менее чем 20°, рассматривают как вклеенные вдоль волокон, под углом 20° и более - как вклеенные под углом к волокнам. Вклеенные поперек волокон стержни являются частным случаем стержней, вклеенных под углом к волокнам.

9.1.2 КДК должны удовлетворять требованиям расчета по несущей способности (первая группа предельных состояний) и по деформациям, не препятствующим нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний), с учетом характера и длительности действия нагрузок.

9.1.3 КДК следует проектировать с учетом особенностей изготовления, а также условий их эксплуатации, транспортирования и монтажа.

9.1.4 При проектировании каркасов зданий и сооружений класса КС-3 (повышенный уровень ответственности) по ГОСТ 27751 и 1-го класса функционального назначения по СП 64.13330 из КДК на вклеенных стержнях требуется проведение испытаний основных узлов и стыков на вклеенных стержнях для оценки несущей способности, проверки технологичности узлов и подтверждения правильности расчетных предпосылок.

9.2.1 Балки следует рассчитывать по двум предельным состояниям на прочность, устойчивость плоской формы деформирования и прогиб.

9.2.2 Подрезка на опоре в растянутой зоне деревянных изгибаемых элементов глубиной a ≤ 0,25h допускается при условии

![]() МПа, (9.1)

МПа, (9.1)

где A - опорная реакция от расчетной нагрузки;

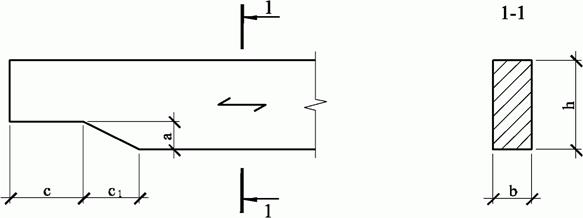

b и h - ширина и высота соответственно поперечного сечения элемента без подрезки.

Длина опорной площадки подрезки c должна быть не больше высоты сечения h, а длина скошенной части подрезки c1 - не менее двух глубин a (рисунок 9.2).

Примечание - a, b, c, c1 и h см. в 9.2.2.

Рисунок 9.2 - Скошенная подрезка конца балки

В том случае, если невозможно выполнить скошенную подрезку или ее глубина превышает 0,25h, необходимо усиление зоны подрезки. Усиление проводят вклеиванием поперечных (перпендикулярно волокнам) и наклонных (под углом 45° к волокнам) стержней (рисунок 9.3).

Длина поперечных стержней должна удовлетворять условию

2aр ≤ lа ≥ 0,7h, (9.2)

где lа - расчетная длина стержня;

aр = a - 30 мм (глубина подрезки минус 30 мм на непроклей).

Размеры в миллиметрах

Примечание - A, b, h см. в 9.2.2; d, M, Q, S1, S2 - см. 4.2.

Рисунок 9.3 - Усиление подрезки на конце балки

Расчет стержней проводят с учетом того, что растягивающее усилие полностью воспринимается поперечно вклеенными стержнями. Наклонные стержни воспринимают сдвигающие усилия в зоне трещины и снижают касательные напряжения на приопорном участке.

Расстояние от торца подрезки до вклеенных стержней должно быть 80 - 120 мм (120 мм для конструкций, эксплуатируемых в переменных температурно-влажностных условиях, в том числе на открытом воздухе).

Для двух поперечно вклеенных стержней должно выполняться условие

T ≥ 0,7Aa/h, (9.3)

где T - несущая способность поперечно вклеенного стержня, определенная по 8.3.1 при lр = aр;

A - опорная реакция;

a - глубина подрезки;

h - высота сечения без учета подрезки.

Для наклонно вклеенного стержня должно быть выполнено условие

T ≥ 25Aa2(h - a)/h4, (9.4)

где T - несущая способность поперечно вклеенного стержня, определенная по 8.3.1, при этом уровень площадки опирания условно принимают за местоположение шва сплачивания.

9.2.3 Гнутоклееные балки с постоянной или переменной высотой поперечного сечения проектируют как двускатными, так и с верхней гранью положительной и отрицательной кривизны от 10% до 20%.

Одна из опор в таких балках, независимо от пролета, должна быть подвижной во избежание возникновения распора.

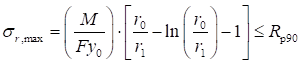

При расчете гнутоклееных балок на прочность (рисунок 9.4) кроме проверки краевых тангенциальных нормальных напряжений необходима проверка максимальных радиальных растягивающих напряжений σr,max, действующих поперек волокон древесины:

, (9.5)

, (9.5)

где Rр90 - расчетное сопротивление ДК растяжению поперек волокон (пункт 7 таблицы 3 СП 64.13330.2017);

M - расчетный изгибающий момент;

F - площадь поперечного сечения кривого бруса;

y0 - расстояние от нейтрального слоя до центра тяжести;

r, r0, r1 и r2 - радиусы кривизны геометрической оси, нейтрального слоя, нижней (ближней к центру кривизны) и верхней кромок бруса соответственно.

Примечание - См. обозначения в 9.2.3.

Рисунок 9.4 - Расчетная схема кривого бруса при чистом изгибе

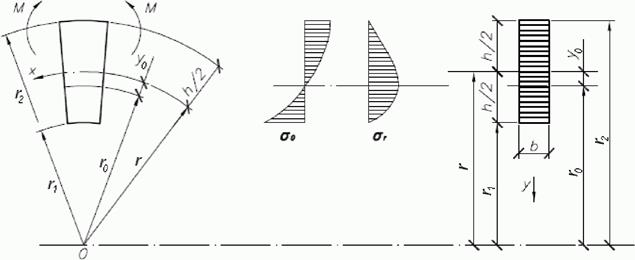

При невыполнении условия по формуле (9.5) допускается выполнять усиление постановкой вклеенных стержней, рассчитанных на восприятие растягивающего усилия, определяемого по формуле

, (9.6)

, (9.6)

где l2 - длина хорды криволинейного участка, на котором не выполняется условие по формуле (9.5).

9.2.4 Двускатные гнутоклееные балки следует применять при уклонах не более 20%. Зону перегиба верхних граней двускатных балок переменного сечения следует проверять на максимальные радиальные растягивающие напряжения σr,max, действующие поперек волокон древесины, по 9.2.3.

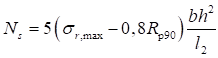

9.2.5 Приопорные участки клееных деревянных балок с соотношением h/b ≥ 4, а также участки в местах действия сосредоточенных сил должны быть рассчитаны на прочность по главным площадкам с учетом всех компонент плоского напряженного состояния по формуле

, (9.7)

, (9.7)

где σ1 - значение главного растягивающего напряжения;

σx, σy и τxy - компоненты плоского напряженного состояния;

Rpα - расчетное значение сопротивления древесины при растяжении под углом α к направлению волокон, определяемое по разделу 6 СП 64.13330.2017.

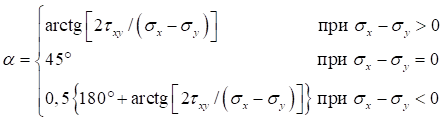

Угол наклона α направления главного растягивающего напряжения σ1 к волокнам древесины следует вычислять по формулам:

. (9.8)

. (9.8)

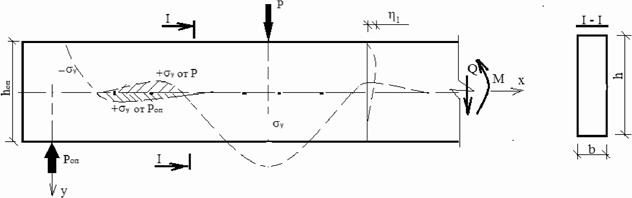

Величину наибольших нормальных растягивающих поперек волокон древесины напряжений σy в приопорных зонах и окрестностях действия сосредоточенных поперечных сил P следует определять численным методом либо рассчитывать по формуле

σy= σp90 = 2Pη1/bh, (9.9)

P - сосредоточенная сила (опорная реакция балки, давление от подвесного оборудования, усилие сжатия в стойке фермы и т.д.);

η1 - ордината положительной части кривой распределения нормальных напряжений σy от единичной сосредоточенной силы (рисунок 9.5);

b - ширина поперечного сечения элемента;

h - высота поперечного сечения элемента.

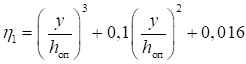

Ординату η1 в интервале -0,25hоп ≤ y ≤ +0,25hоп рассчитывают по формуле

. (9.10)

. (9.10)

9.2.6 При передаче поперечной силы не по кромке элемента, а по части высоты торца нормальное напряжение σy, растягивающее древесину, умножают на коэффициент 1,4.

Примечание - Обозначения см. в 9.2.5.

Рисунок 9.5 - Схема распределения напряжений σy в приопорной зоне балки

При невыполнении условия формулы (9.7) необходима установка вклеенных или ввинченных стержней под углом β = 40º - 45º к волокнам древесины. Главное растягивающее усилие, воспринимаемое наклонными стержнями, рассчитывают по формуле

Np= 2(σ1 - 0,8Rpα)bh. (9.11)

Вклеенные или ввинченные стержни следует устанавливать с одинаковым шагом на длине опасной зоны, равной 0,7hоп, отстоящей от оси опоры на расстоянии, равном hоп. Первый наклонный стержень должен пересекать нейтральную ось балки на расстоянии x = hоп + 0,1hоп от оси опоры. Длина анкеровки стержней должна быть не менее 0,7hоп/cosβ.

Для высоких балок допускается двухстороннее вклеивание стержней со стороны нижней и верхней граней. Минимальное расстояние между стержнями 5d, величина перехлеста стержней не менее 15d, где d - номинальный диаметр стержней.

9.3.1 Клееные деревянные составные балки следует сплачивать с помощью связи сдвига в виде наклонно вклеенных стержней, а также клеевинтовых стержней или наклонных винтов (СП 299.1325800).

9.3.2 Составным балкам на податливых связях следует придавать строительный подъем путем выгиба элементов до постановки связей. Значение строительного подъема (без учета последующего распрямления балки) следует принимать увеличенным в полтора раза по сравнению с прогибом составной балки под расчетной нагрузкой.

9.3.3 Расчет на прочность составных балок следует выполнять, руководствуясь положениями пунктов 7.9 и 7.11 СП 64.13330.2017, принимая значения коэффициента kw по таблице 9.1.

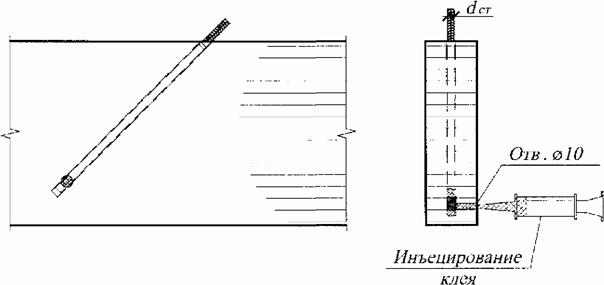

Допускается вклеенные связи сдвига устанавливать не равномерно, при этом на любую связь должен приходится участок шва сплачивания, для которого выполняется условие

(MB - MA) ≤ TIбр/Sбр, (9.11а)

где MA и MB - изгибающие моменты в начальном A и конечном B сечениях рассматриваемого участка;

Sбр - статический момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

T - расчетная несущая способность связи в данном шве.

Конструирование и расчет составных балок (ребристых плит) композитного сечения, в которых железобетонная плита объединена с деревянными ребрами наклонно вклеенными анкерами, следует выполнять, руководствуясь положениями приложения Л СП 64.13330.2017.

9.3.4 Прогиб составных балок на наклонно вклеенных и клеевинтовых стержнях, как со строительным подъемом, так и без него следует определять по правилам строительной механики как для цельных балок такого же сечения, но с введением коэффициента kж к моменту инерции поперечного сечения балки, учитывающего податливость того или иного вида соединения (таблица 9.1). При использовании в качестве связей сдвига клеевинтовых стержней, коэффициенты kw и kж, определенные по таблице 9.1 умножаются соответственно на 0,95 и 0,9.

Таблица 9.1

|

Коэффициент |

Число слоев в элементе |

Значение коэффициента для расчета изгибаемых составных элементов при пролетах, м | |||

|

2 |

4 |

6 |

9 и более | ||

|

kw |

≤ 4 |

0,95 |

0,95 |

0,95 |

0,95 |

|

8 |

0,8 |

0,85 |

0,9 |

0,95 | |

|

kж |

≤ 4 |

0,85 |

0,85 |

0,9 |

0,9 |

|

8 |

0,5 |

0,7 |

0,8 |

0,85 | |

|

Примечание - Для промежуточных значений длины пролета и числа слоев коэффициенты определяются интерполяцией. | |||||

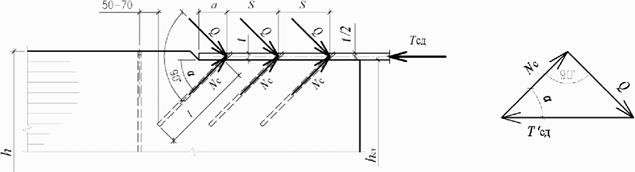

9.3.5 В составных балках на наклонно вклеенных стержнях последние следует устанавливать таким образом, чтобы в них возникали растягивающие усилия. Стержни следует вклеивать под углом от 25° до 55° к плоскости сплачивания.

Несущую способность наклонно вклеенного стержня как связи сдвига Tс.с определяют по формуле

Tс.с = Tвс,αcosαc, (9.12)

где Tвс,α - несущая способность стержня, определенная в соответствии с 8.3.1.

Расстояние (шаг) между вклеенными стержнями sс.с должно удовлетворять условию

ΔMs≤ Tс.сIбр/S'бр, (9.13)

где ΔMs - расчетная разница изгибающих моментов в начале и конце участка sс.с между вклеенными связями;

Iбр - момент инерции брутто поперечного сечения элемента относительно нейтральной оси;

S'бр - статический момент брутто ветви составного элемента относительно нейтральной оси.

9.3.6 Балки композитного сечения являются составными и включают деревянные ребра, монолитную железобетонную плиту и анкеры, объединяющие их в единую конструкцию. Положения по проектированию балок композитного сечения с анкерами на вклеенных стержнях приведены в приложении Л СП 64.13330.2017.

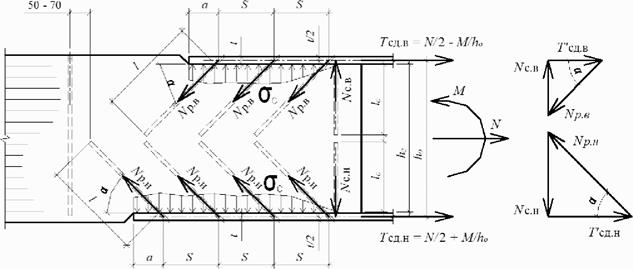

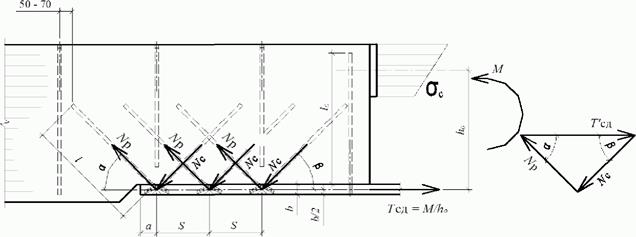

9.4.1 При устройстве жестких стыков в конструкциях используют два типа соединений на наклонно вклеенных стержнях (рисунки 9.6 - 9.10).

Универсальными являются анкеры V-образной формы, которые представляют собой комбинацию минимум из двух стержней, вклеенных наклонно по отношению к направлению волокон древесины и образующих между собой внутренний угол.

В растянутых стыках или растянутых зонах стыков допускается применять соединения на стержнях, наклонно вклеенных в одном направлении, работающих на выдергивание и присоединенных на сварке к стальным пластинам, передающим на древесину усилия сжатия, возникающие от разложения усилий растяжения в наклонных стержнях. Работа стержней на продавливание (сжатие) в таких узлах не допускается.

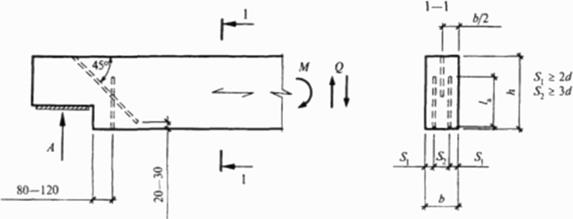

а

б

a - расстояние от края пластины до оси стержня; b – ширина пластины; hс - высота сечения стыка; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части стержня; lр - длина растянутого стержня; lс - длина сжатого стержня; N - продольное усилие; Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S - шаг стержня; Tсд - усилие сдвига; T'сд - усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вкленный стержень; t - толщина пластины; α, β - углы наклона стержней; σc - напряжение сжатия

Рисунок 9.6 - Жесткие растянутые стыки с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)

9.4.2 Расчетную несущую способность V-образного анкера определяют исходя из расчетной несущей способности вклеенных стержней анкера, определенной по формуле (74) СП 64.13330.2017. Усилия в каждой ветви анкера определяются путем разложения усилий от внешней нагрузки по направлениям ветвей. Внутренний угол между ветвями анкера принимают от 45° до 120°.

а

б

a - расстояние от края пластины до оси стержня; b – ширина пластины; hс - высота сечения стыка; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части стержня; lр - длина растянутого стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент; N - продольная сила; Nр.в - верхнее усилие растяжения; Nр.н - нижнее усилие растяжения; Nс.в - верхнее усилие сжатия; Nс.н - нижнее усилие сжатия; S - шаг стержней; Tсд.в - верхнее усилие сдвига; Tсд.н - нижнее усилие сдвига; T'сд.в - верхнее усилие сдвига, приходящееся на один стержень (а) или анкер (б); T'сд.н - нижнее усилие сдвига, приходящееся на один стержень (а) или анкер (б); t – толщина пластины; α, β - углы наклона стержней;

σc - напряжение сжатия

Рисунок 9.7 - Жесткие растянуто-изгибаемые стыки с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)

9.4.3 Проверку на прочность материала анкеров, сварных швов, соединительных пластин и других стальных элементов выполняют по СП 16.13330.

9.4.4 При проектировании стыков или узлов конструкций необходимо учитывать особенности конструктивной схемы. Принципиально различаются конструктивные варианты сжатой и растянутой зон стыков сжато-изгибаемых элементов ломаного сечения, например в карнизных узлах рам и т.д.

9.4.5 Наклонно вклеенные стержни закреплены к растянутой детали стыка и расположены в соединениях таким образом, чтобы в них возникали растягивающие усилия. Возникающие при этом сжимающие усилия под деталью стыка должны передаваться на древесину прямым упором или специально вклеенными стержнями с соответствующей проверкой расчетом.

9.4.6 Податливость соединений на наклонно вклеенных стержнях составляет 0,01 мм/кН.

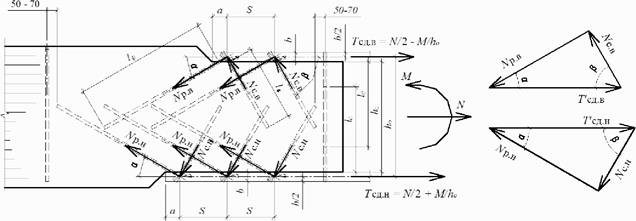

а

б

a - расстояние от края пластины до оси стержня; b – ширина пластины; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент; Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S – шаг стержней; Tсд - усилие сдвига; T'сд - усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вкленный стержень; t – толщина пластины; α - угол наклона стержней; σc - напряжение сжатия

Рисунок 9.8 - Жесткие изгибаемые стыки с лобовым упором в сжатой зоне с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)

а

б

a - расстояние от края пластины до оси стержня; b – ширина пластины; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент; Nр - усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S – шаг стержней; Tсд - усилие сдвига; T'сд - усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вкленный стержень; t – толщина пластины; α - угол наклона стержней; σc - напряжение сжатия

Рисунок 9.9 - Жесткие изгибаемые стыки с центрирующей прокладкой в сжатой зоне с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)

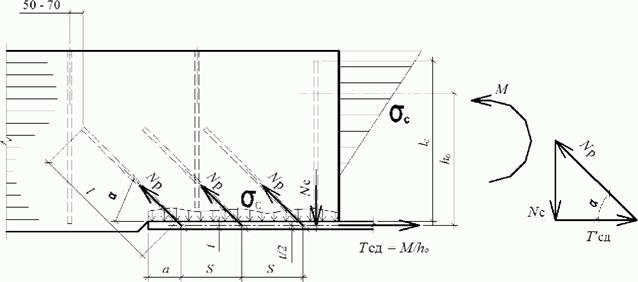

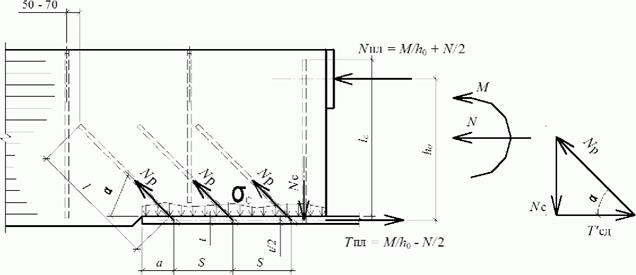

9.4.7 Стыки и узлы сжато-изгибаемых, растянуто-изгибаемых, изгибаемых и растянутых элементов сборных конструкций следует проверять расчетом и обеспечивать восприятие перерезывающих сил, а также усилий, возникающих при сборке, кантовке, перевозке, складировании и монтаже. Для сжатых стыков большепролетных конструкций, выполненных с заполнением полимербетоном, необходимо предусматривать конструктивные решения стыков на наклонно вклеенных стержнях, способных воспринимать перечисленные выше нагрузки и перерезывающие силы.

а

б

a - расстояние от края пластины до оси стержня; b – ширина пластины; h0 - плечо пары сил; l - длина заделываемой части стержня; lр - длина растянутого стержня; lс - длина сжатого стержня; M - изгибающий момент; N - продольное усилие; Nпл - усилие на центрирующую прокладку; Nр – усилие растяжения; Nс - усилие сжатия; S - шаг стержней; Tсд - усилие сдвига; T'сд - усилие сдвига, приходящееся на один наклонно вкленный стержень; t - толщина пластины;

α, β - углы наклона стержней; σc - напряжение сжатия

Рисунок 9.10 - Жесткие сжато-изгибаемые стыки с центрирующей прокладкой в сжатой зоне с однонаправленными наклонно вклеенными стержнями (а) и V-образными анкерами (б)

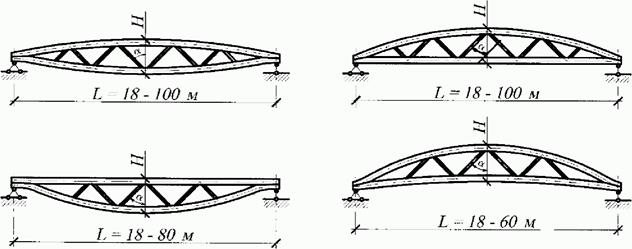

9.5.1 Фермы линзообразного очертания имеют гнутоклееные пояса (пояс) (рисунок 9.11).

Высота фермы в середине пролета: (1/9)L

Пролеты L таких ферм составляют от 18 до 100 м.

H - высота фермы; L - пролет фермы

Рисунок 9.11 - Схемы линзообразных ферм

9.5.2 Расчет фермы необходимо осуществлять с учетом следующих особенностей:

а) усилия в поясах следует определять из условия их неразрезности; следует учитывать изгибающие моменты, возникающие в опорных узлах, выполненных на наклонно вклеенных связях;

б) усилия в решетке допускается определять из условия шарнирного сопряжения ее элементов с поясами.

9.5.3 Сборные линзообразные фермы состоят из нескольких отправочных марок. Расположение укрупнительных узлов следует определять транспортными и технологическими требованиями. В нижнем поясе следует располагать минимально возможное число стыков.

9.5.4 Сопряжения верхних поясов ферм с нижними следует выполнять жесткими или шарнирными. При большой длине пояса ферм выполняют сборными с жесткими стыками.

9.5.5 Элементы решетки следует располагать под углом от 30° до 60° к вертикали. Крепление решетки к поясам следует осуществлять с помощью нагелей или на вклеенных стержнях.

9.5.6 Опорные узлы линзообразных ферм являются наиболее нагруженными и ответственными. При жестком сопряжении поясов их следует проектировать на наклонно вклеенных стержнях (рисунок 9.12). Необходимое число вклеенных стержней определяют расчетным путем.

Примечание - Обозначения см. в 9.5.9

Рисунок 9.12 - Схема опорного узла линзообразной фермы

9.5.7 Расчет фермы необходимо осуществлять с учетом следующих особенностей:

а) усилия в поясах следует определять из условия их неразрезности; следует учитывать изгибающие моменты, возникающие в опорных узлах, выполненных на наклонно вклеенных связях;

б) усилия в решетке допускается определять из условия шарнирного сопряжения ее элементов с поясами.

9.5.8 Опорные узлы линзообразных ферм являются наиболее нагруженными и ответственными. При жестком сопряжении поясов их следует проектировать на наклонно вклеенных стержнях.

Число вклеенных стержней nс определяют по формуле

nc= Nc/Tвс,αkс.рcosα, (9.14)

где Nс - усилие сдвига по плоскости сплачивания верхнего и нижнего поясов;

T - несущая способность вклеенного стержня (см. пункт 8.41 СП 64.13330.2017);

α - угол наклона стержней к плоскости сплачивания, назначаемый в пределах от 30° до 50°;

kс.р - коэффициент совместности работы вклеенных связей.

При равномерной расстановке связей kс.р равен 0,8, при расстановке не менее 30% крайних к торцу связей в виде двух вклеенных стержней по ширине сечения kс.р равен 0,85.

9.5.9 Площадку сплачивания верхнего и нижнего поясов следует проверять на смятие под углом γ к волокнам по формуле

(Nsinβ + Qcosβ)/(blc) + Nctgα/(ncbS1kс.р) ≤ Rсм,γ, (9.15)

где N и Q - продольная и поперечная силы в верхнем поясе в зоне сплачивания;

β - угол наклона оси верхнего пояса в зоне сплачивания к плоскости сплачивания;

b - ширина сечения фермы;

lс - длина площадки сплачивания;

S1 - шаг вклеенных связей;

Rсм,γ - расчетное сопротивление древесины смятию под углом γ к волокнам, определяемое по формуле (5) СП 64.13330.2017;

γ - больший из углов наклона плоскости сплачивания к волокнам верхнего (γв) и нижнего (γн) поясов.

Если условие не выполнено, следует увеличить шаг связей или усилить древесину стержнями, вклеенными перпендикулярно плоскости сплачивания.

Шаг вклеенных стержней усиления S1у следует определять с учетом пункта 8.40 СП 64.13330.2017 по формуле

S1y= Tвс.α/(b(σсм,γ - Rсм,γ), (9.16)

где Tвс.α - несущая способность вклеенного стержня усиления (8.3.1).

9.5.10 Расположение укрупнительных узлов в сборных фермах следует определять транспортными и технологическими требованиями. В нижнем поясе следует располагать минимально возможное число стыков.

9.5.11 Стыки верхнего пояса следует конструировать с передачей осевых усилий на торцы элементов посредством полимербетона, обеспечивающего равномерное распределение напряжений по высоте поперечного сечения. Допускаются стыки без полимербетона при условии обеспечения плотного упора, когда максимальная величина зазоров не превышает 1/250 ширины сечения.

9.5.12 Растянутые и сжатые стыки поясов должны быть рассчитаны на монтажные усилия при кантовке и подъеме ферм. Они должны обладать достаточной жесткостью из плоскости и воспринимать усилия обратного знака.

9.6.1 Балки композитного сечения включают деревянные ребра с наклонно вклеенными анкерами и монолитную железобетонную плиту (рисунок 9.13).

Примечание - Обозначения см. в 9.6.6, 9.6.8.

а - общий вид; б - поперечное сечение; в – геометрические характеристики поперечного сечения; г - опорная зона балки

Рисунок 9.13 - Балка композитного сечения

9.6.2 Расчет балок композитного сечения проводят по предельным состояниям первой и второй группам предельных состояний по упругой стадии.

При расчете конструкций и соединений следует учитывать:

- коэффициенты надежности по ответственности γn, принимаемые согласно разделу 10 ГОСТ 27751-2014;

- коэффициенты надежности по материалу: по бетону γb, принимаемый согласно пункту 6.1.11 СП 63.13330.2012; по арматуре γs, принимаемый согласно пункту 6.2.8 СП 63.13330.2012; по древесине γm, принимаемый согласно пункту 6.2 СП 64.13330.2017;

- коэффициенты условий работы элементов деревянных конструкций:

- произведение коэффициентов условий работы Пmi по пункту 6.1 СП 64.13330.2017;

- бетона γbi, принимаемый согласно пункту 6.1.12 СП 63.13330.2012.

9.6.3 Железобетонные плиты следует рассчитывать по прочности и трещиностойкости согласно СП 63.13330.

9.6.4 При установке над опорами плиты расчетной стержневой арматуры усилия в плите определяют как в неразрезной железобетонной конструкции согласно СП 63.13330, допускающей перераспределение моментов в соответствии с требованиями трещиностойкости. При отсутствии расчетной стержневой арматуры над опорами конструкция рассчитывается как однопролетная.

9.6.5 Изгибающие моменты, усилия и напряжения в элементах композитной балки следует в общем случае определять суммированием силовых факторов, возникающих на различных стадиях и этапах работы, соответствующих условиям возведения и загружения конструкции.

Для нахождения изгибающих моментов, сдвигающих и отрывающих усилий между железобетоном и деревом, внутренних напряжений, а также при определении общих деформаций работу бетона принимают упругой, независимо от значения и знака напряжений в бетоне; ползучесть бетона необходимо учитывать в соответствии с положениями СП 63.13330.

При расчетах на усадку бетона разгружающее влияние усадки не учитывают.

9.6.6 В расчетах композитных балок, выполняемых в предположении упругой работы бетона, при проверке деревянных ребер следует применять коэффициент приведения модуля упругости бетона к модулю упругости древесины nд для определения геометрических характеристик поперечных сечений этих балок

, (9.17)

, (9.17)

где Eb1 - модуль деформации сжатого бетона;

Eд - модуль упругости древесины вдоль волокон.

Высоту деревянного ребра принимают равной:

(1/15 - 1/25)l - для разрезных балок;

(1/20 - 1/30)l - для неразрезных балок,

где l - пролет балок.

Толщину железобетонной плиты принимают равной от 80 до 150 мм. Угол наклона вклеенных анкеров α = 30º - 45º.

Расстояния между осями вклеенных анкеров вдоль волокон (рисунок 9.13) следует принимать не менее:

S1 = 14d при α = 30º;

S1 = 10d при α = 45º.

Расстояние от оси анкера до торца по направлению волокон следует принимать не менее 5d.

Расстояния в направлении поперек волокон следует принимать:

S1 ≥ 3d - между осями анкеров;

S3 ≥ 2d, но не менее 30 мм - от оси анкера до кромки.

Расчеты следует выполнять исходя из гипотезы плоских сечений, без учета податливости швов объединения деревянной и железобетонной частей.

9.6.7 Расчет выполняют в две стадии:

1-я стадия - расчет деревянного ребра на нагрузку от веса железобетонной плиты;

2-я стадия - расчет на постоянные и временные нагрузки объединенного деревобетонного сечения.

9.6.8 Напряжения по нижней грани деревянного ребра проверяют по формуле

σд = σд1 + σд2 ≤ Rp, (9.18)

где  - напряжение в ребре на 1-й стадии;

- напряжение в ребре на 1-й стадии;

- напряжение в ребре на 2-й стадии;

- напряжение в ребре на 2-й стадии;

здесь M1 - изгибающий момент от веса железобетонной плиты;

M2 - изгибающий момент от расчетной нагрузки (за исключением веса железобетонной плиты);

Wд - момент сопротивления деревянного ребра;

Wпр.д = Iпр.д/yд - момент сопротивления композитного сечения, приведенного к древесине;

yд - расстояние от нейтральной оси приведенного сечения до нижней грани ребра.

9.6.9 Напряжения по верхней грани железобетонной плиты проверяют по формуле

M2/Wпр.b ≤ Rb, (9.19)

где Wпр.b = Iпр.b/yb - момент сопротивления композитного сечения, с коэффициентом приведения модуля упругости древесины к модулю упругости бетона;

Iпр.b - момент инерции приведенного к бетону поперечного композитного сечения;

yb - расстояние от нейтральной оси приведенного сечения до верхней грани плиты;

Rb - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.

Коэффициент приведения модуля упругости древесины к модулю упругости бетона nb для определения геометрических характеристик поперечных сечений этих балок

,

,

где Eb1 - модуль деформации сжатого бетона;

Eд - модуль упругости древесины вдоль волокон.

9.6.10 Расчетную ширину железобетонной плиты принимают равной расстоянию между ребрами, но не более 1/6 пролета. При толщине плиты менее 1/10 высоты композитной балки расчетную ширину свеса принимают не более 6-кратной толщины плиты.

9.6.11 Требуемое число наклонных петлевых анкеров определяют из расчета на сдвиг по плоскости скалывания плиты и ребер из условия прочности анкеровки в бетоне и древесине.

9.6.12 Несущую способность T, кН, одной ветви петлевого анкера на сдвиг в бетоне определяют по формуле

![]() , (9.20)

, (9.20)

где Fа - площадь поперечного сечения анкера, см2;

Rа - расчетное сопротивление материала анкера на растяжение;

d - номинальный диаметр анкера, см;

Rb - расчетное сопротивление бетона на осевое сжатие (призменная прочность).

9.6.13 Несущую способность одной ветви петлевого анкера на выдергивание в древесине определяют по формуле (66) СП 64.13330.2017, которая должна быть не менее несущей способности одной ветви петлевого анкера на сдвиг в бетоне.

9.6.14 Требуемое число наклонных петлевых анкеров определяют по формуле

, (9.21)

, (9.21)

где MA, MB - изгибающие моменты в начальном A и конечном B сечениях рассматриваемого участка;

T - расчетная несущая способность анкера в шве.

Несущую способность по поперечной силе композитного сечения следует принимать равной несущей способности деревянного сечения.

9.6.15 Определение прогибов выполняют как для составных балок с учетом приведенного момента инерции поперечного сечения балки, умноженного на коэффициент kж = 0,9, учитывающий податливость наклонно вклеенных анкеров.

9.7.1 Древесину перекрестноклееную (ДПК) и клееные элементы крупноблочного деревянного домостроения, используемые в качестве несущих и ограждающих конструкций (плит перекрытий и покрытий, панелей стен и перегородок и др.) и элементов обеспечения пространственной жесткости зданий и сооружений, в заводских условиях оснащаются металлическими закладными деталями, закрепленными по торцам и (или) кромкам с помощью вклеенных или клеевинтовых V-образных анкеров.

9.7.2 V-образный анкер представляет собой два вклеенных под углом к волокнам арматурных стержня или клеевинтовых стержня, объединенных в пересечении на поверхности клееного элемента закладной деталью.

9.7.3 Узловые соединения блоков стен и перекрытий на клеевинтовых стержнях выполняют с помощью стальных соединительных деталей, которые крепятся к клеевинтовым стержням посредством резьбового соединения.

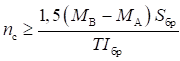

9.7.4 Расчет V-образного анкера производят на усилия сдвига или другие приложенные в точке пересечения стержней анкера и полученные из расчета здания. Эти усилия раскладываются по направлению ветвей анкера. На эти усилия рассчитывают или проверяют длину и сечение стержней анкера по формулам и требованиям 8.3 или 8.7, а также определяют несущую способность соединительных деталей в соответствии с требованиями СП 16.13330. Схема действующих усилий в узле на клеевинтовых стержнях показана на рисунке 9.14.

1 - стык с уплотнительной прокладкой; 2 - клеевинтовой стержень; 3 - соединительная деталь; 4 - блок стены или перекрытия из КДК

Рисунок 9.14 - Устройство узлового соединения клееных блоков стен и перекрытий на клеевинтовых стержнях по плоскости сплачивания

9.7.5 V-образные анкера по длине шва сплачивания блоков следует расставлять равномерно, но не менее трех (два по краям и один в середине). Шаг анкеров принимают не менее 1 м.

9.7.6 Минимальную длину заделываемой части вклеенного или клеевинтового стержня в узловых соединениях клееных блоков стен и перекрытий следует принимать по расчету, но не менее 15d.

9.7.7 Для клееных блоков стен и перекрытий, в узлах которых вклеенные и клеевинтовые стержни работают в зоне растягивающих напряжений поперек волокон древесины, следует выполнять поперечное армирование конструкций.

9.7.8 Клееные блоки для стен и перекрытий в заводских условиях должны быть защищены от атмосферных воздействий и загрязнения в соответствии с требованиями по обеспечению надежности деревянных конструкций, указанных в СП 64.13330, а также с учетом требований СП 28.13330 и СП 70.13330.

10.1 В случаях, предусмотренных противопожарными требованиями действующих нормативных документов, деревянные конструкции должны быть запроектированы и выполнены с пределом огнестойкости и показателем пожарной опасности, регламентируемыми этими требованиями.

10.2 Предел огнестойкости определяют по методам, установленным ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1. Допускается предел огнестойкости деревянных элементов конструкций устанавливать расчетным путем на основе закономерностей обугливания и прогрева их сечений в условиях стандартного теплового воздействия, регламентируемого ГОСТ 30247.0, и с учетом предельных состояний по огнестойкости, регламентируемых ГОСТ 30247.1, по методу эффективного сечения, уменьшенного с учетом обугливания (раздел 10 СП 64.13330.2017).

10.3 Предел огнестойкости узловых соединений элементов и опорных узлов деревянных конструкций, выполненных с применением вклеенных стержней, должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости конструкции в целом.

Повышение предела огнестойкости деревянных элементов конструкции и их узлов достигается путем увеличения размеров их сечения, применения средств огнезащиты или теплоизолирующих материалов и облицовок, в том числе из пиломатериалов.

10.4 При определении огнестойкости соединений на вклеенных стержнях с учетом снижения температуры древесины за фронтом обугливания по гиперболическому закону расстояние от границы обугливания до клеевого шва между древесиной и вклеенным стержнем в зоне расчетной глубины вклеивания к моменту времени, соответствующему требуемому пределу огнестойкости, должно быть не менее 20 мм.

Приложение А

А.1 Ввиду особой важности и ответственности процесса вклеивание стержней может быть проведено только на предприятиях со специально обученным персоналом и лицами, непосредственно допущенными к этой операции приказом по предприятию.

Эти работы оформляют актом на освидетельствование скрытых работ, подписанным руководителем отдела технического контроля (ОТК), исполнителем и технологом. Процесс возможен только в заводских условиях, при положительной температуре, влажности древесины не выше 15% и в защищенных от увлажнения помещениях.

А.2 Материалы

А.2.1 Для вклеивания используют клеи на базе эпоксидных смол ЭД-20 по ГОСТ 10587. В качестве наполнителя используют кварц молотый марки Б по ГОСТ 9077 или портландцемент класса прочности не ниже 32,5 по ГОСТ 31108.

А.2.2 Для вклеивания используют металлические стержни из арматуры периодического профиля классов A300, A400, A500 и A600 по ГОСТ 5781-82 или техническим условиям. Если предполагаются сварка или гнутье, то термически упрочненная арматура не допускается. Стержни должны быть без заусенцев, очищены от окалины, ржавчины, грязи, краски, обезжирены и не иметь погибь по длине. На них на всей вклеиваемой длине должны быть рифы полного профиля. Очистку лучше проводить пескоструйным или химическим способами.

Допускается использовать высокопрочную арматуру с винтовой формой профиля и специальными гайками без сварки. Допускается также использовать арматуру класса A240 (гладкая) либо круглую сталь после нарезки на ней резьбы на вклеиваемой части. Допускается использование оцинкованных стержней (холодное цинкование не допускается).

Стержни должны быть сварены с закладными деталями перед вклеиванием или после. Допускается комбинированный вариант. При сварке после вклеивания необходимо руководствоваться требованиями А.8.4 и А.8.5.

А.2.3 Влажность древесины для устройства таких соединений допускается не более 12% при эксплуатации конструкций внутри помещений и не более 15% - для открытых сооружений.

А.3 Сверление отверстий и инструмент

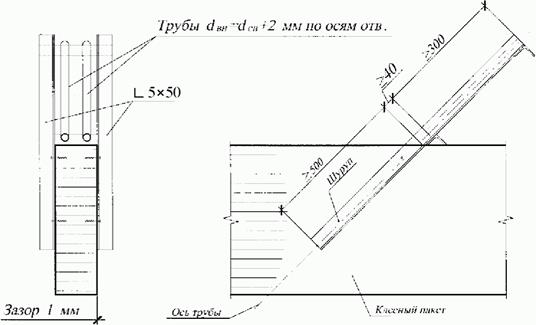

А.3.1 Перед сверлением проводят разметку осей стержней и их направления мелом на боковой поверхности.

А.3.2 Определяют порядок сверления, чтобы отверстия в случае пересечения внутри не привели к утечке клея или образованию сообщающихся полостей. Лучше проводить сверление только с одной грани, а затем, после вклеивания стержней и выдержки, - с противоположной.

А.3.3 Наклон отверстий к горизонту должен быть не менее 20° для удобства заполнения клея самотеком.

А.3.4 Диаметр отверстий должен быть больше наружного диаметра стержней на 3 - 4 мм.

А.3.5 Минимальное расстояние до боковой плоскости от края отверстия должно быть не менее 25 мм при глубине отверстия не более 700 мм и не менее 30 мм при большей глубине.

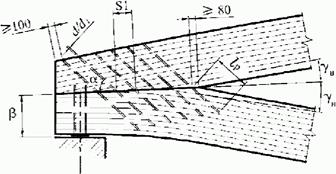

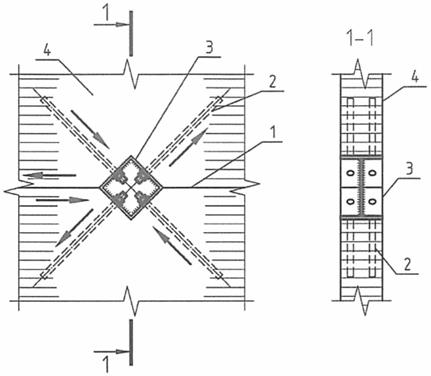

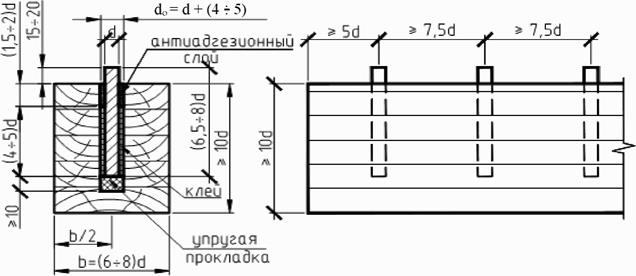

А.3.6 При сверлении отверстий следует использовать кондукторы, конструкцию которых разрабатывает завод-изготовитель совместно с проектировщиками (рисунок А.1).

Размеры в миллиметрах

Рисунок А.1 - Конструктивная схема кондуктора для сверления наклонных отверстий и сварки закладных деталей

А.3.7 Отверстия следует сверлить непосредственно перед вклеиванием. Они не должны оставаться свободными дольше одной смены, чтобы исключить возможность попадания в них воды, пыли, грязи и др.

А.3.8 После сверления отверстия желательно продувать сжатым воздухом или прочищать специальным ершом от опилок.

А.3.9 Диаметр и глубину отверстий, а также диаметр и длину соответствующих стержней необходимо контролировать погружением последних в отверстия без клея. Глубина сверления отмечается на сверлах краской, цветной изолентой или муфтами-ограничителями.

А.3.10 Для сверления используют специальные длинные сверла для древесины или обычные сверла по металлу.